NEWS

【2026年最新版】採用担当者が辞める理由|人事の激務化と離職防止策(社労士監修)

2020/01/12

(最終更新日:2025/10/13)

はじめに|「人事がキツい」と言われる時代に

採用難・人手不足・法改正対応。

2025年のいま、企業の人事担当者にのしかかる負担は過去に例を見ないレベルに達しています。

特に中小企業では、人事担当者が経理・総務・労務を兼務しながら採用活動を担っており、

「求人を出しても応募が来ない」「経営者の理解が得られない」「辞めたい」と感じる担当者が急増中です。

人材は経営資源の中でも最重要。

しかし、その“採用の担い手”が疲弊してしまえば、企業の成長は止まってしまいます。

本記事では、社労士の視点から「人事がキツい」と言われる背景と、

負担を軽減し離職を防ぐための実践策を整理します。

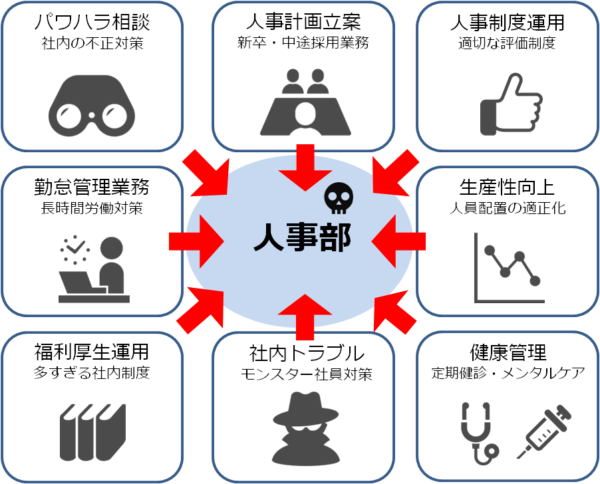

1.採用担当者の業務が激増する理由

① 法改正・制度対応が追いつかない

2019年以降、「働き方改革関連法」によって時間外労働の上限規制、有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金などが段階的に施行。さらに2022年4月からは、パワーハラスメント防止法(労働施策総合推進法)も全企業に義務化されました。

法令遵守を怠れば是正指導や紛争リスクにつながるため、人事部門は制度設計や規程改定などの実務を優先せざるを得ません。その一方で、採用戦略を練る時間は慢性的に不足します。

② 採用難と応募者対応の過重化

厚生労働省等の公表によれば、2024年の有効求人倍率(季節調整値)平均は1.25。足元では2025年8月に1.20とやや低下傾向ながら、依然として売り手市場です。正社員有効求人倍率は概ね1.0前後で推移しています。求職者が企業を『選ぶ』前提の運用が不可欠です。

応募が来ない、面接に来ない、内定辞退が続く――担当者は原因分析や求人票修正に追われ、精神的にも疲弊します。「採用できない責任」を個人に負わせる職場では、離職リスクが一気に高まります。

③ 人事DXの波と“ツール疲れ”

採用管理システム(ATS)、人事評価ツール、AI面接アプリなど、

人事DXの波は年々加速しています。

しかし、ツール導入や運用は「業務削減」ではなく「検証・比較・社内説明」という新たな負担を生みます。

とくに中小企業では、ITリテラシーや導入コストが壁となり、

「結局、Excelとメールで対応…」というケースも多いのが現状です。

2.「人事担当者が辞める」構造的な理由

-

採用・労務・教育・広報を1人で兼務している

-

経営層が“採用は簡単にできる”と誤解している

-

成果が数字で見えにくく、評価されにくい

-

「人が集まらない責任」を個人に負わされる

-

新卒・中途・アルバイトなど採用媒体が乱立し、対応が煩雑

これらの複合要因により、

『採用担当者=疲弊職』という構図が生まれています。

人事担当者の離職は、結果として採用ノウハウの喪失につながり、企業にとって大きな損失となります。

3.中小企業が取るべき採用体制の見直し

① 採用管理システム(ATS)の導入検討

応募者管理・面接日程調整・内定通知などを自動化できるATS(Applicant Tracking System)は、

少人数採用でも効果を発揮します。

例:採用係長/HRMOS採用/HERP Hire/ジョブカン採用管理 など。

無料プランから始められるツールもあり、

まずは「担当者の事務負担を減らす」ことを優先すべきです。

② ダイレクト・ソーシングの活用

求人媒体だけでなく、企業から候補者へ直接スカウトする「ダイレクト・ソーシング」も有効です。

LinkedIn、OfferBox、AMBIなどの利用により、採用の主導権を企業側が握れます。

ただし、担当者への負担増を避けるため、「スカウト送信」や「候補者管理」部分のみ外部委託(RPO)するのも現実的な選択です。

③ 採用業務代行(RPO)の活用

Recruitment Process Outsourcing(RPO)は、

採用広告・応募管理・面接設定・内定フォローなど、

採用プロセスの一部または全部を外部の専門家に委託する仕組みです。

RPOを導入することで、

-

採用担当者の離職防止

-

採用ノウハウの蓄積

-

採用コストの最適化

が可能になります。

大企業ではすでに一般化しており、

今後は中小企業でも『外部の人事部』を持つ時代が到来しています。

4.「広告のプロ」と「人事のプロ」は違う

求人広告代理店は、あくまで「広告のプロ」。

法令遵守や定着支援まで踏み込むケースは多くありません。

求人広告でよくある問題点:

-

誇張的・曖昧なキャッチコピー

-

労働条件の誤記(職業安定法違反リスク)

-

実際の職場とミスマッチ

求人票は“採用法務文書”でもあります。

職業安定法・男女雇用機会均等法・労働基準法などの基礎知識が必要です。

社労士が監修する求人票なら、リスクを抑えつつ定着率の高い採用が実現します。

5.採用と定着の両輪で「人手不足倒産」を防ぐ

人材不足による倒産件数は、近年過去最高を更新しています。

採用がうまくいっても、定着管理(リテンションマネジメント)が欠けていれば意味がありません。

採用担当者の疲弊を防ぐことは、

そのまま会社の採用力とブランドを守ることにつながります。

「採用できないのは担当者のせい」ではなく、

企業全体の人事戦略の問題として捉える必要があります。

6.RESUS社会保険労務士事務所の採用支援サービス

RESUS社会保険労務士事務所では、

10年以上にわたり中小企業の採用・労務を支援してきた経験から、

以下のトータルサポートを提供しています。

-

求人票・求人広告ライティング(法令対応版)

-

採用フロー設計・面接評価シート整備

-

労働条件通知書・雇用契約書の作成支援

-

RPO(採用代行)・採用DX導入支援

-

定着支援・離職防止コンサルティング

FAQ(よくある質問)

Q1. RPOと人材紹介は何が違いますか?

A. RPOはプロセスの代行(応募管理・日程調整・スカウト等)で、採用決定の責任は企業側。人材紹介は候補者の紹介+決定時に成功報酬が発生します。併用も可能です。

Q2. ATSは少人数採用でも効果がありますか?

A. はい。面接調整・一括連絡・ログ管理だけでも担当者の工数を20〜40%削減できます(当社導入実績ベース)。まずは無料プランで試験導入を推奨。

Q3. 求人票は誰がチェックすべき?

A. 人事+社労士の二重チェックが安全です。職安法・均等法の観点と、自社の実情の両面から齟齬を防ぎます。

まとめ|採用担当者を守ることが、会社を守ること

人材が集まらない時代において、

「採用担当者を守ること=企業を守ること」です。

人事部門が健全に機能してこそ、

良い人材が集まり、育ち、定着します。

採用・定着・法令対応をワンストップで支援できる専門家を活用し、

『人事が辞めない組織づくり』を今こそ進めましょう。

監修:RESUS社会保険労務士事務所

人事・労務・採用コンサルティング/外部人事部サービス

\初回相談無料・お見積もり無料/

お問い合わせ:https://resus.jp/#contact

《関連記事》