NEWS

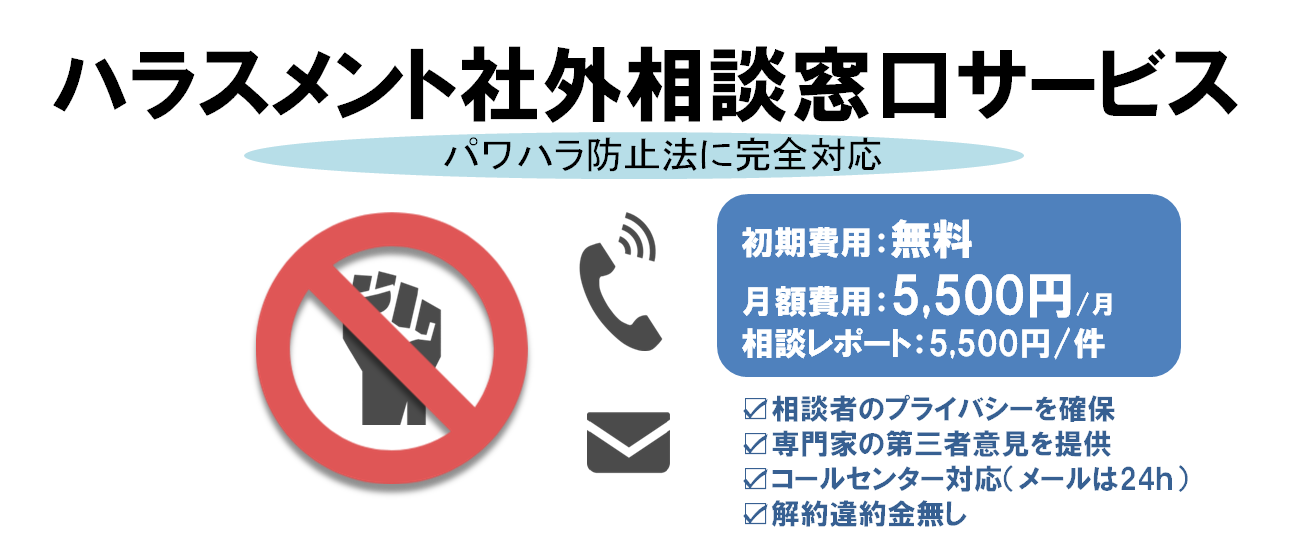

法人向け外部相談窓口費用が月額5,500円《パワハラ・内部公益通報》

2022/02/09

(最終更新日:2025/06/12)

大手企業から官公庁までお取引実績200社超!ハラスメント対策サービス開始8周年!パワハラ・カスハラ・公益通報等コンプライアンス相談窓口のお得な導入キャンペーンを実施中!!

令和4年4月から『改正労働施策総合推進法(通称、パワハラ防止法)』は中小企業を含めた全事業者を対象として完全施行されました。また、令和4年6月からは内部通報体制の整備が義務化(300人以下は努力義務)される『改正公益通報者保護法』も施行され、そしていよいよ令和7年3月11日に政府は全事業者にカスハラ対策を義務づけるべくパワハラ防止法の改正を閣議決定し、全国に先駆けて東京都および三重県桑名市では「カスタマーハラスメント防止条例」を可決・成立させ、共に令和7年4月1日からの施行を決定しています。

従業員の心身に不調をきたす長時間労働等の職場環境問題や自殺にまで追い込むような痛ましい「パワハラ事件」、悪質なクレーマーによる「カスタマーハラスメント」、「リコール隠し」や「商品の偽装」等、社会問題として繰り返し報道されてきた企業の事件や不祥事に対して主要な法律が全面施行されたことにより、全ての企業は積極的な自浄化に取り組まなければならならない節目を迎えています。そして、法令順守だけでなく、社内のモラルハラスメントがマスコミやSNSで拡散される「レピュテーション・リスク対策」も企業の経営戦略において極めて重要です。

いまやハラスメント被害者は黙って耐えたり泣き寝入りする時代ではありません。社内のパワハラ事案が事件化したり、SNSに拡散されれば、企業は相応の支出を免れることができません。

一般企業から官公庁や大学まで様々な業種の職場で起きるハラスメント問題を常日頃から扱っている当事務所では、急増するリスク対策のニーズに対応するため、多くの企業様にご利用いただいているハラスメント等苦情相談窓口代行サービスをメンタルヘルス対策やコンプライアンス等内部通報窓口としても併用してご利用いただけるよう、コールセンター部門を増員・拡充するとともに、大企業やIPO準備企業だけでなく中小企業事業者の外注先としてもご利用しやすい低価格メニューとして新たに月額基本料一律5,500円の従量課金プランを開始し、初期導入費用無料、解約手数料無しのお試しキャンペーンを実施しています。「法対策はしっかりしたいけれど、相談があるかわからないのに高い外部委託費用をかけたくない企業」にぴったりのプランです。新規設置だけでなく、既存外部窓口委託先の変更や窓口増設の企業様からもご利用いただいております!

パワハラ防止法に伴い雇用管理上講ずべき措置の概要【法改正のポイント】

①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

☑パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、周知・啓発すること

☑パワハラ行為者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規程し、労働者に周知・啓発すること

☑パワハラ防止研修を定期的に実施しハラスメントの発生を防止すること

②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

☑パワハラ相談窓口を設置して周知すること

☑担当窓口を社内に設置する場合は担当者を定めて研修等を実施し適切に対応できるようにすること

☑パワハラ調査体制の整備が困難な場合、第三者機関に外部委託すること

③パワハラにかかる事後の迅速かつ適切な対応

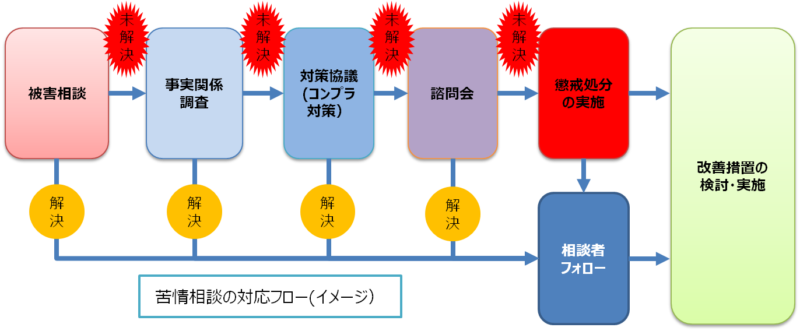

☑事実関係を迅速かつ正確に確認すること

☑パワーハラスメント事案が発生した場合には迅速に調査し、被害者を保護、不利益の回復、加害者を懲戒、引き離す配置転換等の措置を行うこと

④①~③までの措置と併せて講ずべき措置

☑相談者・行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること

☑相談したこと等を理由として不利益な取り扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

RESUS社労士事務所の「ハラスメント等相談窓口代行サービス」とは?

職場内のモラルハラスメント問題は職場環境や個別事情によって法律を基準とした判定が大変難しいため自力解決が難しく、誤った初期対応によって従業員のモチベーションやメンタルヘルスを悪化させ組織の生産性が低下するアブセンティーズム(心身の不調による就業不能)だけでなく、代替不可能なコア人材が退職してしったり、被害者に数十万円の示談金を支払う「表に出ない事案」がほとんどです。

法改正で行政罰則は規定されていませんが、根拠法律が明確になったことで、被害者が行為者や会社を相手に民事訴訟を起こすケースも増加しており、パワハラ対策に不備のある事業主は内外から責められる厳しい時代を迎えています。

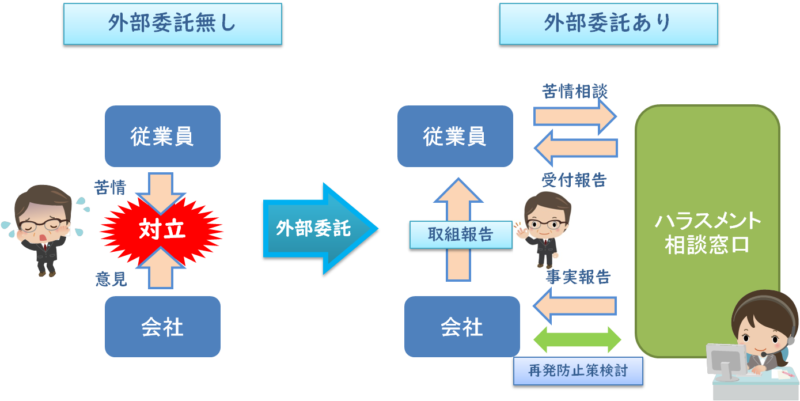

ハラスメント問題はじめ社内の不祥事と呼ばれるものは早期発見と対策が重要であることは認識しているものの、中小企業では対策のための余力が無く、とりあえず法律上の義務を果たすため、適当に社長や総務担当者を窓口としており、ハラスメント対策の教育や訓練を受けたわけではなく単に信頼されているとか、性格が良いとか、聞き上手といった性格的な理由での選任が一般的です。取引先や従業員の信用向上や内在する大きなリスクを回避することを目的とした「実行性の高い制度」ではなく、単なる「形式的な対策」がほとんどのため、社内相談窓口は実質的に誰からも相談が来ない、または相談があっても解決能力がほとんど無い(経験値が低い)のが実態です。労働者側からすれば社長は当然、顔見知りの社内人事担当者にデリケートな仕事の悩みを相談することは複雑な心理が働き、思い留まることが容易に想像できます。

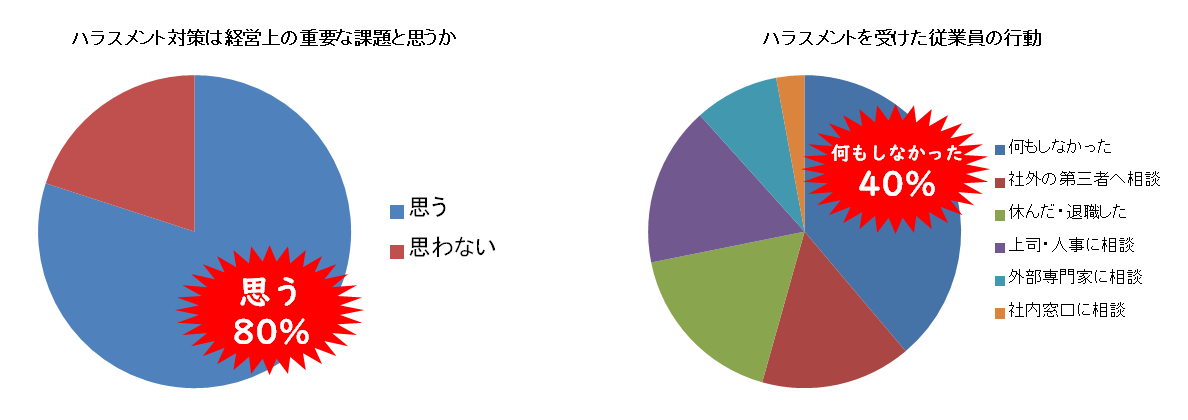

都道府県労働局の調査によると、「パワハラ対策は経営上の重要な課題である」と回答した担当者は8割を超えるにもかかわらず、実際にパワハラを受けたと感じた従業員の行動は、社内相談窓口への相談が約3%、会社以外の第三者への相談は半数を超え、実に4割以上が「何もしなかった」とされています。その理由は「何をしても解決にならないと思ったから」が6割超、次いで「職務上不利益が生じると思ったから」が約25%となっており、勤務先への信頼感が低いことが読み取れます。

そんな問題を抱える企業のため当事務所は2017年から顧問先以外の法人に向けた従業員向け外部相談窓口サービス(労働相談ホットライン)を開設しており、ハラスメント対策関連サービスは時代のニーズに伴いすでに200団体以上にご利用いただいております。外部相談窓口には様々な相談が寄せられ、また相談内容は一つとして同じものは無くマニュアル化できるものではありませんが、地道に積み上げた実績がスタッフ育成と体制の強化など高い品質につながっており、また厚生労働省等の発行する行政マニュアルでも要請されている「利益相反関係にない中立的な外部相談窓口」を、業種・規模を問わずに低価格でご利用いただくことができます。有効な外部相談窓口の設置は取引先など関係者の信頼向上、社内担当部門の負担を軽減できるだけでなく、マスコミへのリーク、SNSへの投稿の抑止、事業主自身が安全配慮義務違反を問われる行政処分や労働者から使用者責任を問われた民事訴訟など、コンプライアンス上のリスクを大きく回避することができます。もちろん、社内相談窓口担当者が対応に悩んだ際のアドバイスやコンプライアンス関係部門との連携も行っております。

新卒社員の短期離職や既存社員のメンタル悪化による長期休業など人手不足に悩む事業者、事業拡大で優秀な人材を獲得したい事業者にとってハラスメント対策は必須の時代です。単なる義務として取り組むのではなく、内部通報窓口(改正公益通報者保護法)やEAP(従業員支援プログラム)強化と併せた『健康経営の一環』として利用するなど、競合他社に差をつけるためのチャンスと捉え、従業員が生き生きと、持てる能力を最大限発揮できるような職場風土に向けた取り組みとして相談窓口のアウトソーシングサービスを是非ご活用ください。

法人専門の外部相談窓口比較表

※導入初期費用無しは中小企業(100名以下)のみ。当事務所の料金プランは月定額のサブスクリプション(例えば300人以下なら月11,000円)でもご利用いただけます。

当社のハラスメント等相談窓口アウトソーシングの特徴

1.話したいときに聞いてくれる!

当社は法人向けの専門コールセンターを設置しており、所長先生の都合がいい時間しか相談できない個人事業者の片手間のサービスではありません。事前に予約して、話す内容を整理して、予約した時間をきっちり守らなければならない「完全予約制のストレス」が無く、自分都合のタイミングで相談できるため利用者の心理的ハードルが下がります(そもそも、しんどい時に予約の連絡などできませんし、やっとの思いで電話した窓口に予約が無いと断られるのはつらいです)。また、日中に一人になれないなど事情がある場合は連絡いただければ夜間・休日の相談にも対応しており、相談内容はじっくりと事実確認する必要があるため相談時間の上限もありません。

2.匿名性・相談内容の秘匿を確保!

当事務所は法律によって厳格な守秘義務を課せられた国家資格事務所です(社会保険労務士法21条)。相談窓口の利用はプライバシー保護のため匿名や個人のメールアドレスからでも受付可能で、社内のハラスメントに限らず、社内の不祥事・不正の通報(内部通報)、モラハラ、カスハラ、不公平な制度の不満や施設の不備からメンタル不調の一次相談(ストレスチェック相談勧奨)までEAP(従業員育成プログラム)としても幅広く対応可能で、ときには「職場になじめない新入社員のキャリア相談」などどんな内容でも真摯に対応しています。相談があった場合の内容は会社へ報告しなければなりませんが、その際にも本人が希望すれば個人が特定されないような内容にすることも可能であり、相談してよかったと思えるような従業員フレンドリーな「安心できる第三者」としてきめ細やかな配慮の工夫があります。「サービス品質の向上」や「後日の検証」を理由に電話内容を録音するような、相談者の不信を招くシステムも一切導入しておりません。

リコールや労災事故隠し、産地や素材の偽装から横領事件まで、大きなニュースとなる事業者の不正発覚の端緒としては内部通報によるものがダントツ(58.8%)と消費者庁の調査で明らかになっています。万が一公益通報保護法に定める通報対象事実に該当しえる報告があった場合はガイドラインに準拠し、通報者の特定につながりうる情報と判断した場合は通報に係る秘密の保護を図るため、通報者の明示の同意がない限り事業者に対しても報告しないことがあります。

※改正公益通報保護法における通報窓口としてご利用いただく場合には従事者指定通知の他、内部通報に関する社内規定をご提供ください。

3.素人が受ける電話応対ではない!

対応するコールセンターのスタッフは日頃から労務関連の相談実務を行っているほか、ハラスメントやカウンセリングの講習を受けた社会保険労務士、キャリアコンサルタント、臨床心理士、看護師などが在籍し、単独又は複数名で対応しています。社内で法務部門を持たない中小企業や対応を検討するための第三者意見として、相談レポートには難しい案件を多数扱ってきた専門家として法律面のリスクや実務面の対応アドバイスを付けてご提供するのも選ばれている魅力の一つです。当社の職域を超える私生活の相談やメンタル不調など疾病に関する相談があり、事業主様からご依頼があった場合は弁護士やFP、産業医のご紹介も行っております(従業員様からの紹介依頼には対応しておりません)。外資系企業などへの多言語対応はメールのみ英語・中国語・フランス語が可能です。

4.行為者や担当部門のフォローも対応可能!

ハラスメントの悩みは被害者だけではありません。「相談されたけれど、法的にどんな問題があるのだろう」と社内相談窓口担当者は悩んでいますし、「もしかしたら、今の行為がパワハラで訴えられるかも」と上司も悩んでいます。当センターでは、「どういった対応や処分が適切か」といった対応のアドバイスのほか、「こういった指導はハラスメントに該当するのか」という上司の不安に対しても、ハラスメント関連法律の専門家である社会保険労務士からアドバイスを受けることができるため、社内のパワハラ対策能力の向上、上司の意識改革によって「行為者を減らす」ことにも役立てることができます。もちろん、職場のハラスメント防止研修も全国対応で実施しております。

5.相談がなければ課金されない!

相談が無いことをもってハラスメントが無いと判断することはできませんが、新たなプランは予測コストを上乗せした定額制ではなく、相談内容の報告レポート数に応じた「従量課金」となるため、相談の無かった月でも無駄な費用を払う必要はなく、最低限の基本料だけの請求となります。なお、相談レポートはいわば「お客様アンケート」であり、トラブルの早期発見や職場環境をよりよく改善するための「生の声」と思えば安いコストといえます。もちろん、雑談や御礼、センターへのご質問などレポート作成に値しない内容では課金されません。年度の予算組みや変動費の支払い事務都合など従量課金プランではなく月定額のサブスクリプションプランをご希望の場合は以下の資料からご確認ください(例:300人以下は月11,000円)。

ハラスメント等外部相談窓口サービス導入費用(全国対応可)

月額基本料金:5,500円/月(税込/規模に関わらず一律)

◆入電報告レポート料:5,500円/件(税込)

★100名以下の中小企業はいまなら導入初期費用無料(途中解約違約金も無し!※101名以上企業は10万円~)

◆オプションサービス(別途お見積り)

- 専用回線・SNS(LINE等)の開設

- ハラスメント防止研修⇐click!!

- 内部通報制度説明会⇐click!!

- 行為者への矯正プログラム(個別研修)

- 従業員アンケートの実施代行

※弁護士・FP・産業医のご紹介料は無料

◆ハラスメント相談窓口利用方法

電話:平日10時~17時(事前予約で夜間・休日相談対応可)

メール:24時間365日受付

ZOOM面談:事前予約制(60分以内)

≪法人向けハラスメント対策関連業務実績≫

★人事労務関連研修・セミナーで200回以上の登壇実績、ハラスメント等外部相談窓口は従業員数1万人以上の大企業から中小企業、自治体や公立大学まで50団体以上が利用中。

- 大阪府警警察本部 幹部向けハラスメント防止研修講師担当

- 大阪出入国在留管理局 幹部向けハラスメント防止研修講師担当

- 財務省北陸財務局(石川県金沢市) 一般職員向けハラスメント防止研修講師担当

- 学校法人明治大学(東京都千代田区) 職員向けハラスメント防止研修講師担当

- 【大阪ケアウィーク’23】 カスタマーハラスメント対策専門セミナー専門家として登壇

- 大手不動産会社(埼玉県さいたま市)主催人事セミナー登壇

- 大手家具量販店(東京都北区) 人事労務部向けハラスメント対策実務研修講師担当

- 人材派遣会社(兵庫県神戸市)主催ハラスメント対策セミナーパネリスト登壇

- 地方支分部局(神奈川県横浜市) 管理職向けハラスメント防止研修講師担当

- 介護福祉事業所(京都府京都市)管理職向けハラスメント防止研修講師担当

- 建設業者(三重県津市)ハラスメント防止研修講師担当

- 社会福祉法人/社会福祉協議会(大阪府大阪市)管理職者向けハラスメント防止研修講師担当

- 協同組合(北海道札幌市) 管理職者向け人事研修講師担当

- 医療法人/病院(千葉県千葉市) 医師・看護師向けハラスメント防止研修講師担当

- NPO法人(茨城県水戸市) 職員向けハラスメント防止研修講師担当

…ほか全国の法人事業所に出張させていただきました(福岡県/愛知県/静岡県/広島県/沖縄県/宮城県/岡山県/大分県/滋賀県/奈良県など)

今すぐお問い合わせする(☎:06-6306-4864)

お見積書のご所望やサービスに関するお問合せは下記へ内容をご記入のうえ送信してください。

《関連記事》

職場のパワハラ防止研修に低価格で講師を派遣します【オンライン可】

《令和4年4月完全義務化》ハラスメント防止対策は外部相談窓口が効果的!!

改正公益通報者保護法がスタート!300人以下の中小企業に相談窓口は不要?

《令和7年法改正》全企業を対象にカスハラ対策が義務付けられます!!

職場の熱中症対策が義務化!企業の対応は苦情相談窓口の設置が効果的!

ハラスメント相談窓口は社内?社外?外部委託する理由を教えてほしい

カスタマーハラスメントから従業員を守れ!!安全配慮義務を問われる前に