NEWS

社会保険労務士の一括見積サイトは使うべき?失敗しないための注意点と選び方

2021/08/24

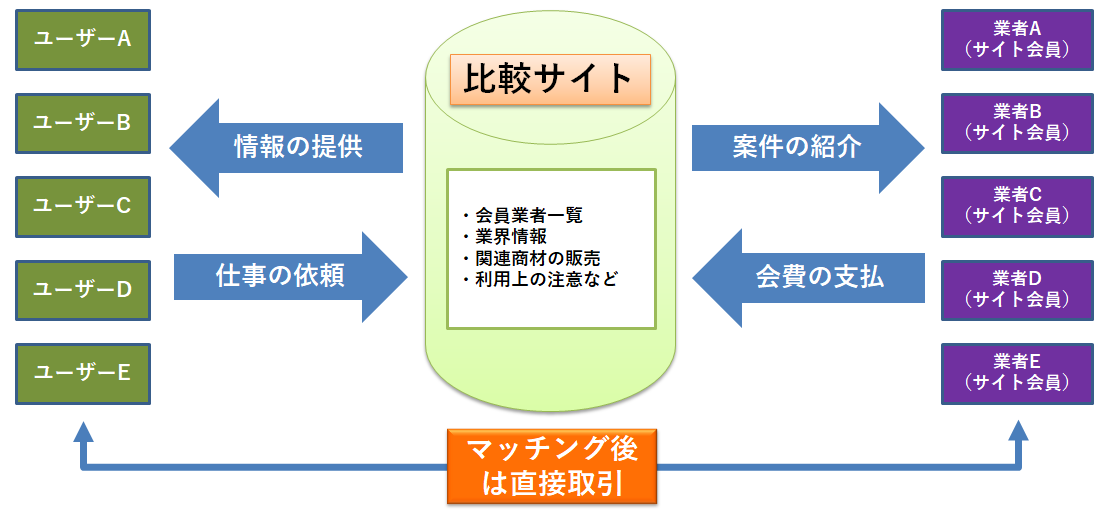

「複数の社労士事務所から見積を取り寄せたい」「相場を把握してから発注したい」――そんなときに便利なのが**一括見積サイト(比較サイト)**です。

近年は税理士・弁護士・司法書士など士業向けのマッチングサイトも増加し、社労士分野でも利用者が急増しています。

しかし、便利な一方で「営業電話が多い」「サービスの質にばらつきがある」など、利用者から注意点が指摘されているのも事実です。本記事では発注者(企業)と参加事務所(社労士)の両面から、一括見積サイトを利用するメリット・デメリット、そして安全に活用するためのポイントを解説します。

社労士比較サイトとは?一括見積の仕組みと特徴

「社労士 一括見積」「社労士 比較」などで検索すると、多くのマッチングサイトが表示されます。代表例としては以下があります。

-

ミツモア

-

比較jp

-

アイミツ

これらは利用者が無料で見積依頼を出し、参加する事務所が月額会費や成果課金を支払う仕組みです。

※社労士法第23条の2では「非社労士との提携禁止」が規定されています。マッチングサイトがこの点でどのように運営されているかは、必ず確認しましょう。

利用するメリット

-

相場の把握:高額請求を避け、妥当な価格帯を知ることができる

-

短時間で複数見積が集まる:助成金や補助金申請に必要な「相見積」取得に有効

-

一部業務の依頼に便利:給与計算や届出代行など、成果が明確な業務で使いやすい

注意すべきデメリット

比較サイトを利用する際には以下のような注意点があります。

⚠ 営業電話が頻繁にかかる

⚠ 登録したメールがスパムに利用される場合がある

⚠ 低価格競争によりサービス品質が低下する可能性

⚠ マッチング後のトラブルは原則として自己責任

社労士一括見積サイトの料金相場

一括見積サイトは、発注側は無料で利用できる場合がほとんど。

登録事務所は以下の形態で課金されます。

-

月額定額型:毎月の掲載料を支払う

-

配信課金型:見積依頼1件あたり数千円

-

成果報酬型:成約時に年間顧問料の50〜70%

新規開拓によって顧客を獲得することはどの事業でも同じように、営業センスや宣伝など、大変な苦労が伴います。特に創業したばかりで経験の浅い、取引先がほとんど無いような事業者からすれば、費用を払えば顧客側から寄ってくる比較サイトは魅力的に映ります。社会保険労務士だけでなく、弁護士のような超難関試験の士業も勝手に客が増えるわけではありませんので、確実に見込客が得られる比較サイトへの費用は安いと考えることもできます。

どんな発注者に向いているか(ユーザー目線)

-

見積を比較すること自体が目的の企業

-

短期・スポット業務の依頼先を探している場合

-

知り合いに社労士がいない創業間もない事業者

社労士一括見積サイトの業者のクオリティは?

一括見積サイトでは 単価が低いため、時間をかけた丁寧なサービスは期待しづらい 傾向があります。

また、クラウドソーシング同様、利用が進むほど「低価格×低品質」の組み合わせが増えるのも事実です。

一方で、相場を逸脱した高額契約を防ぐ効果もあり、「価格を基準に選びたい」利用者には一定の価値があります。

どんな社労士事務所が利用すべきか(事業者目線)

-

開業直後で実績が少なく、営業が苦手な事務所

-

給与計算や助成金申請など、得意分野が明確な事務所

-

短期的に売上実績を積みたい事務所

ただし、長期的な顧客関係を築く場合は、口コミや紹介による集客の方が安定性が高い傾向にあります。

最近は比較サイトのサービスも細分化しており、一部の業務に限定した見積を依頼できる機能が実装されているサイトもあります。そのため、「給与計算が超得意」であったり、「あらゆる助成金申請業務に精通している」など、他社に勝る得意な分野がある場合にはサイト登録によって高い集客が見込まれる可能性があります。

(まとめ)

一括見積サイトは「早く安く見積を集めたい事業者」「集客の糸口をつかみたい社労士」にとって有効なツールです。

一方で、価格競争や営業電話の増加などデメリットも大きいため、**「何の目的で利用するのか」**を明確にしたうえで活用することが大切です。

士業業界は今や「待っていて選ばれる」時代ではなくなりました。比較サイトをうまく使いこなせば、発注者も事務所も経営を前進させる大きな武器となるでしょう。

FAQ(よくある質問)

-

社会保険労務士の一括見積サイトは無料で使えますか?

→ 基本的に利用者(発注側)は無料、事務所側が掲載料・成果課金を負担します。 -

一括見積サイトを利用すると営業電話が多いと聞きました。本当ですか?

→ 利用者の口コミでも頻繁に指摘されており、運営会社の対応次第です。 -

社労士の比較サイト経由で依頼すると品質は低いのですか?

→ 単価の安い業務では品質差が出にくいですが、専門性の高いコンサルティング業務では差が大きいです。 -

助成金申請や給与計算の依頼も比較サイトから可能ですか?

→ 可能ですが、継続契約を想定する場合は事務所の対応力も重視しましょう。 -

社会保険労務士法でマッチングサイトは違法になる可能性がありますか?

→ 非社労士との提携禁止規定(社労士法第23条の2)があり、解釈によっては注意が必要です。運営会社の法令対応を確認してください。 -

比較サイトに登録している社労士事務所は信頼できますか?

→ 登録しているだけでは判断できません。必ず公式サイトや面談での確認が必要です。 -

一括見積サイトを使うのに向いているケースは?

→ 相見積が必要な助成金・補助金申請や、価格重視のスポット業務依頼です。