NEWS

【2026年版】同一労働同一賃金に備えた家族手当・住宅手当の見直しと廃止の実務ポイント

2019/11/22

(最終更新日:2025/09/30)

はじめに|なぜ今「家族手当・住宅手当」の見直しが必要か

家族手当や住宅手当は、昭和の高度経済成長期に普及した代表的な「属人手当」です。

しかし2020年4月に全面施行された『同一労働同一賃金(労働契約法・パート有期法改正)』や、働き方の多様化、そしてコロナ禍を契機とした生活スタイルの変化によって、今や制度そのものの合理性が問われています。

現在も中小企業の多くで支給されていますが、不合理な待遇差として争われるリスク、そして社会保険料負担の増加を理由に、見直し・廃止を検討する企業が急増しています。

家族手当・住宅手当が抱える課題

1. 多様化したライフスタイルとの乖離

かつては「結婚して子どもを持つのが当たり前」という前提で設計されましたが、現代は未婚・事実婚・同性婚・DINKS・単身世帯などが一般的です。

そのため「既婚者優遇=未婚者冷遇」との不公平感が強まり、若手社員の離職要因にもなっています。

2. 属人手当の性質

家族手当・住宅手当は労働の成果や職務内容とは無関係な属人的要素による支給です。

欧米型の「ペイ・フォー・ジョブ(職務給)」や成果主義への移行が進む中で、時代遅れの制度と見なされがちです。

3. 社会保険料負担と法改正の影響

-

手当は賃金と同様に社会保険料の算定対象となり、企業負担が増加

-

配偶者控除の縮小により、従来の「扶養前提」の家族手当の意義が低下

-

同一労働同一賃金ガイドライン上も「不合理な差」として訴訟リスクあり

最新データ|中小企業での導入状況

東京都産業労働局の調査によれば、制度導入率は減少傾向にあります。

| 年度 | 住宅手当(制度あり) | 家族手当(制度あり) |

|---|---|---|

| 2012年 | 43.6% | 57.9% |

| 2014年 | 45.5% | 58.9% |

| 2016年 | 40.2% | 51.8% |

| 2018年 | 40.4% | 51.2% |

| 2024年推計 | 約35% | 約45% |

(出典:東京都労働相談情報センター「中小企業の賃金・退職金事情」)

規則変更と法的留意点

就業規則は会社が一方的に定められるものですが、労働者に不利益となる変更は「合理性」が求められます(労働契約法第10条)。

-

経営上の必要性(社会保険料負担・制度の公平性)

-

労使協議や説明の実施

-

経過措置や代替制度の用意

これらを整えて初めて「合理的」と認められます。単なる経営者都合での廃止は違法リスクが高く注意が必要です。

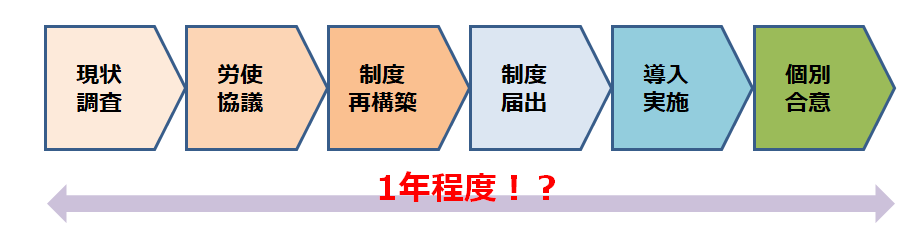

実務上の進め方(制度変更準備の流れ)

-

現状調査:規程・賃金台帳・契約書を確認

-

労使協議:労働者代表や組合との協議を実施

-

制度設計:人事制度(等級・評価)との整合を検討

-

合理性の検証:第三者の専門家(社労士・弁護士)による客観性チェック

-

導入実施:説明会・管理職研修・労基署届出

-

個別対応:減給となる社員へのフォロー、個別合意

実際の企業事例

-

トヨタ自動車:配偶者手当を廃止し、子ども手当を拡充

-

コロナ禍の中小企業:住宅手当を廃止し、代わりに借上げ社宅制度や在宅勤務手当を導入

いずれも「原資を減らさず配分を見直す」方向で調整しています。

厚労省の示すポイント

厚労省「配偶者手当の在り方検討会」では、以下が推奨されています。

-

基本給への組入れ(一元化)

-

原資の総額は減らさない

-

一定期間の経過措置を設ける

-

子ども・介護・障害者関連の手当は継続

まとめ|不公平の是正と持続可能な制度へ

「家族手当」「住宅手当」は、時代に合わない属人手当として廃止・見直しが進む一方、従業員の納得感と経営の合理性の両立が不可欠です。

同一労働同一賃金の流れを踏まえ、経過措置・代替制度を組み合わせながら、労使で合意形成を図ることが最も現実的な解決策です。

当事務所のサポート

RESUS社会保険労務士事務所では、

など、ご要望に応じた支援を提供しています。

人事労務分野のご相談ならお気軽にお問い合わせください。

\初回相談無料・お見積もり無料/

関連記事

©RESUS社会保険労務士事務所