NEWS

スーパーフレックスタイム制度とは?導入方法と就業規則への記載例【2026年最新版】

2019/12/06

(最終更新日:2025/08/25)

はじめに|なぜ「スーパーフレックスタイム制度」が注目されるのか

2019年の働き方改革関連法による労働基準法改正で、フレックスタイム制の清算期間は「1か月」から「3か月」へ拡大されました。

これにより、繁閑に応じて柔軟に労働時間を調整できるようになり、企業の働き方改革を後押ししています。

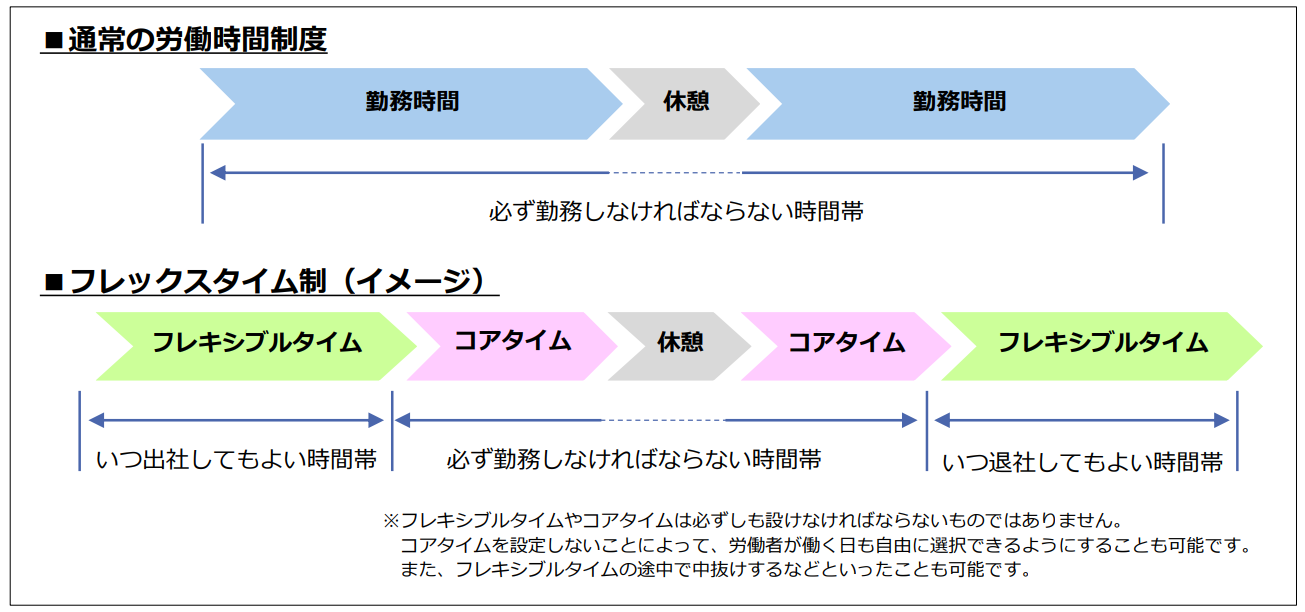

近年では、**コアタイムを廃止した「スーパーフレックスタイム制度(フルフレックス)」**が注目を集めています。

ソフトバンクやNECといった大手企業だけでなく、外資系・IT企業・スタートアップでも導入が進んでおり、今後は中小企業にも広がることが予想されます。

スーパーフレックスタイム制度とは?

通常のフレックスタイム制では「コアタイム(必ず勤務する時間帯)」を設けるのが一般的ですが、スーパーフレックス制度はコアタイムを完全に撤廃します。

つまり、従業員は始業・終業の時間を完全に自由に決定でき、極端に言えば「深夜に働いて昼間は休む」といった働き方も可能です。

ただし、自由度が高い分だけ勤怠管理や健康管理が難しく、制度設計と運用ルールが必須です。

フレックスタイム制度導入の手順(2025年版)

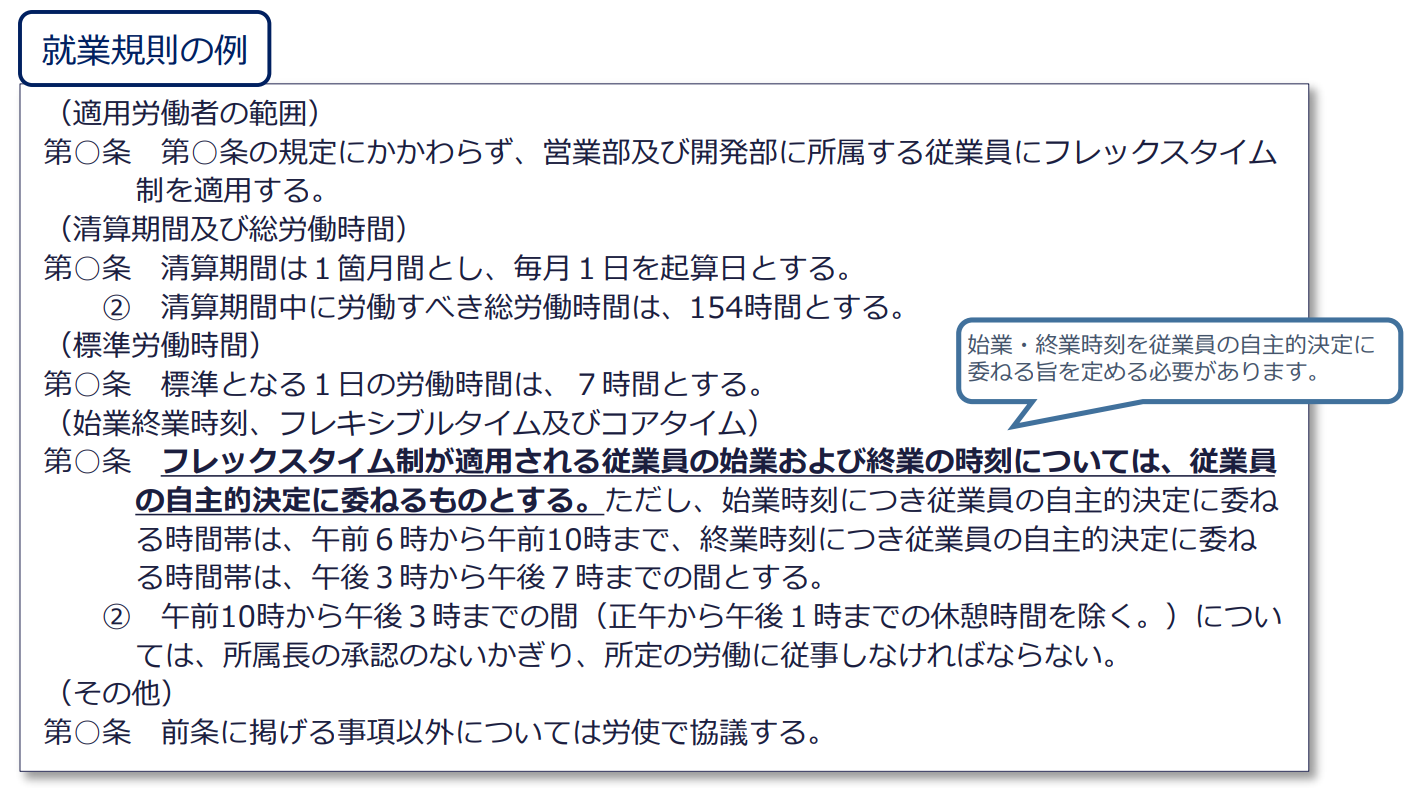

① 就業規則の記載

就業規則に以下を明記する必要があります。

-

対象労働者の範囲(全社員か、一部職種のみか)

-

清算期間(最大3か月まで可)

-

総労働時間(清算期間における所定労働時間)

-

標準労働時間(1日の目安)

-

コアタイム(任意)

※スーパーフレックスの場合「コアタイムは設けない」と明記 -

フレキシブルタイム(任意)

☑就業規則への記載例

フレックスタイムを導入するためには就業規則への記載が必要となります。

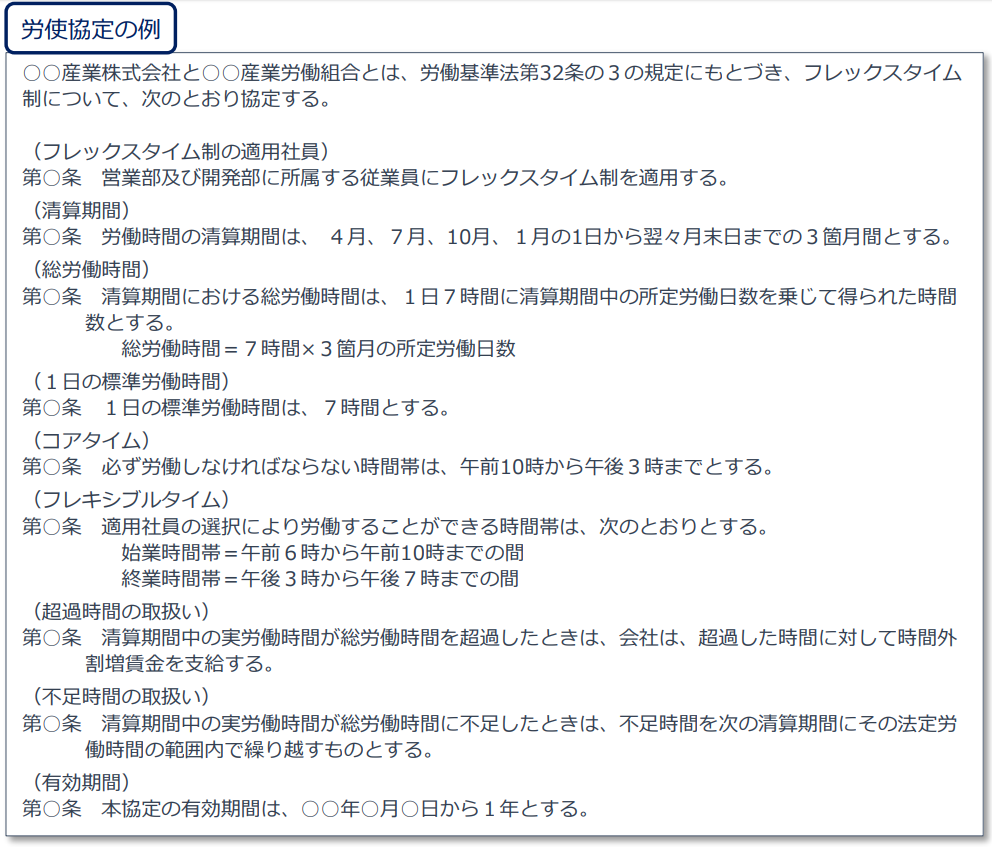

② 労使協定の締結

労使協定で以下を定め、清算期間が1か月を超える場合は労基署に届け出ます。

-

対象労働者の範囲

-

清算期間(1〜3か月)

-

清算期間における総労働時間

-

標準1日労働時間

-

コアタイム(任意)

-

フレキシブルタイム(任意)

会社が労基署に届け出を怠った場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

(遅刻や欠勤は無い?)

フレックスタイム制は一日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて労働しても、直ちに時間外労働(割増賃金の支払)とはならず、一日の標準労働時間に達しない時間も欠勤や遅刻扱いとなるわけではありません。規則で定めた清算期間における実際の労働時間が清算期間における法定労働時間の総枠を超えたり足りなかったりした場合に、時間分の割増賃金支払や勤怠控除で精算します。なお、清算期間を通じた総枠の労働時間で時間外労働を行わせる場合には36協定の締結が必要です。実務上はフレックスタイム制度を導入するのに36協定は必須となります。

法定労働時間総枠の計算方法

法定労働時間の総枠 = 1週間の法定労働時間 × (清算期間の暦日数÷7)

一か月を清算期間とした場合の法定労働時間の総枠は以下の範囲内としなければなりません。

| 清算期間の暦日数 | 1か月の法定労働時間の総枠 | |

| 31日 | 177.1時間 | |

| 30日 | 171.4時間 | |

| 29日(閏年) | 165.7時間 | |

| 28日 | 160.0時間 | |

※特例措置対象事業場については週の法定労働時間が44時間となるため、44時間に置き換えて計算します。

清算期間の総労働時間(例)

清算期間の法定労働時間総枠は次の計算式で求めます。

週40時間 ×(清算期間の暦日数 ÷ 7)

例:1か月(30日)の場合 → 171.4時間

(特例事業場は週44時間で計算)

【注意!!】

清算期間が1か月を超える場合には、労使協定を所轄の労働基準監督署長へ届出しなければなりません。違反者には罰則(30万円以下の罰金)に科せられることがあります。

清算期間の過不足の処理

清算期間で定めた総労働時間と実際の労働時間に過不足が生じますので、賃金の清算を行う必要があります。法改正前までは清算期間の上限が1か月と定められていたため一か月単位で精算を行わなければならず、正しく厳格な運用を行っている事業者ほど過不足にならないよう実労働時間を無理に調整するという状況がありました。清算時間を延長することによって2カ月、3カ月といった期間で調整が可能となり、使い勝手が高まっています。

フレックスタイム制のメリット

-

通勤ラッシュの回避

-

柔軟な働き方が可能

-

家庭や育児との両立に有効

-

繁閑に応じた業務調整ができる

-

従業員満足度向上・離職率低下

デメリット・注意点

-

勤怠管理がルーズになりやすい

-

自律的に働けない従業員には不向き

-

長時間労働の温床になるリスク

-

「名ばかりフレックス」と批判され無効化される可能性あり

⚠️ 注意:「コアタイムが長すぎる」「結局全員同じ時間に出勤している」場合は、制度の趣旨を損なうため違法リスクがあります。

勤怠管理と残業代の精算

-

フレックス制でも労働時間管理義務は会社にあります

-

打刻システムやクラウド勤怠で「実労働時間」を正確に把握する必要あり

-

清算期間終了時に労働時間が超過 → 割増賃金支払

-

労働時間が不足 → 欠勤控除

自分で業務開始時間を設定したり、帰社時間を調整することが直ちに悪いとはなりませんが、監督署の臨検や紛争となった場合には基本的に「勤怠打刻時間」を基準として判断されます。他のメンバーとプライベートの用事で待っていたり、出勤して他のメンバーを待っていたり、出勤しているのに仕事を開始していないが打刻は行っているなど、打刻時間と労働時間に大きな差が生じることの無いよう、正しい打刻時間を指導したり、制度自体を許可制としたり、不適切利用者には制度を制限したりなどで「自由ではあるが厳格な規律」の設計が必要です。

向いている業種

-

研究開発職、デザイナー、エンジニア

-

クリエイティブ系、個人裁量が大きい業務

⚠️ 不向きな業種

-

営業職(顧客対応が必要)

-

接客・サービス業、小売業

ただし、部門ごと・職種ごとに導入するハイブリッド設計も可能です。

よくある質問(FAQ)

Q1. スーパーフレックスにしたら残業代はゼロになりますか?

A. いいえ。清算期間を超えて働いた時間には時間外割増賃金が必要です。

Q2. 裁量労働制とフレックス制の違いは?

A. 裁量労働制は「みなし労働時間」で管理されますが、フレックス制は実労働時間を記録・精算します。

Q3. 就業規則に必ず記載する必要がありますか?

A. はい。労基法第89条に基づき、必ず就業規則に記載しなければなりません。

Q4. 中小企業でも導入できますか?

A. 可能です。ただし勤怠管理が煩雑になるため、クラウド勤怠システム等の導入が望ましいです。

Q5. フルフレックスとスーパーフレックスの違いは?

A. 基本的に同じ意味で使われます。どちらも「コアタイムを設けず、始業・終業を従業員が自由に決められる制度」を指します。

ただし、日本の実務上は「フルフレックス=外資系・IT企業でよく使われる呼称」「スーパーフレックス=法令解説や大手企業導入事例で多く用いられる呼称」といった使い分けがされることがあります。

まとめ:スーパーフレックスタイム制度導入のポイント

スーパーフレックスタイム制度の導入には、就業規則の整備・労使協定の締結・勤怠管理システムの導入が不可欠です。なお、スーパーフレックスは自由度が高い一方で、長時間労働や生活リズムの乱れにつながるリスクもあります。健康管理や勤務間インターバルの導入とあわせて運用することが望ましいでしょう。

-

コアタイムを廃止した柔軟な働き方が可能

-

ただし就業規則・労使協定・勤怠管理を適切に行わなければ「名ばかりフレックス」になる

-

清算期間3か月の運用により繁閑対応が容易に

-

中小企業も導入可能だが、勤怠管理・残業代精算の仕組みを整えることが必須

(フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き:厚生労働省リンク)

https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/download.html

フレックスタイム制度導入に関するご相談は

☎:06-6306-4864

※しつこい営業、無理な勧誘は一切いたしません