NEWS

【2026年版】中小企業向け|わかりやすい就業規則の作り方と注意点 ~ですます調・やさしい日本語・図解も活用できる~

2021/08/20

(最終更新日:2025/09/09)

1. 就業規則作成はなぜ必要?

労働基準法第89条では、「常時10人以上の労働者を使用する事業場」に就業規則の作成・届出義務が課されています。

また、就業規則には以下の内容を明記しなければなりません。

-

労働時間・休日・休暇・賃金などの労働条件

-

退職、解雇に関する事項

-

安全衛生や服務規律に関する事項

これらは、労働基準監督署に届け出る義務がある法定文書です。

しかし実務では、義務がない企業でも就業規則を整備しているケースが増えています。

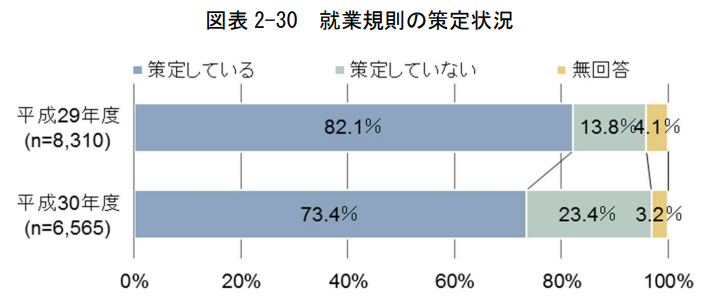

少し前のデータですが中小企業庁の平成30年度調査によると、従業員10人未満の企業でも約8割が就業規則を作成済み。

近年では助成金申請やトラブル防止など、企業を守る観点から重要性が高まっています。

≪参照:平成30年度中小企業の雇用状況等に関する調査(中小企業庁)より≫

2. 規則作成を見直す動きが広がる背景

近年、テレワークや副業解禁、外国人雇用の増加など、働き方の多様化が進んでいます。

加えて、新型コロナウイルスの流行を機に、以下の内容を就業規則に追加・見直す企業が急増しました。

-

災害・感染症発生時の業務体制

-

テレワーク勤務・在宅勤務のルール

-

感染症対策マニュアルとの連動

-

休業時の給与・補償ルール

こうした変化に対応するには、従業員全員が理解できるわかりやすい就業規則が求められます。

3. 「ですます調」の就業規則は非常識?

従来、就業規則は法律文書のため「だ・である調」で記載されるのが一般的でした。

しかし、近年は次のような理由から柔らかい表現を採用する企業も増えています。

-

従業員説明会での理解度向上

-

外国人・非正規雇用者など多様な働き手への対応

-

法令や助成金要件との整合性を保ちながらも社内に浸透しやすい表現を採用したい

例:条文表現の比較

| 従来型(常体) | やさしい日本語・ですます調 |

|---|---|

| 第○条 労働者は誠実に職務を遂行し職場秩序の維持に努めなければならない。 | 第○条 働く人はまじめに仕事をして、みんなが気持ちよく働けるようにしましょう。 |

厚生労働省も「やさしい日本語版就業規則」を発行しており、企業規模に関わらず選択肢の一つとなっています。

4. 見やすさ・理解しやすさを高める工夫

-

図やイラストの活用

法的効力に影響はなく、視覚的な理解を助けます。 -

権利・義務の両方を記載

労働者の義務だけでなく、休暇取得権利や会社側の守秘義務も記載すると信頼感が高まります。 -

柔らかいフォントやレイアウト

明朝体だけでなく、游ゴシックやメイリオを使う企業も増えています。

5. よくある失敗例

以下のような項目は、記載しても法的に無効となり、トラブルの原因になります。

-

自己都合退職は3か月前の届け出必須

-

有給休暇取得は代替要員の手配が必要

-

遅刻・欠勤に罰金を設定

-

社内恋愛・転職を禁止する規定

法的リスクを避けるため、専門家によるチェックが不可欠です。

6. 就業規則は「会社を守る武器」から「職場をつなぐツール」へ

かつては裁判やトラブル時に会社を守るための“防御策”として作られることが多かった就業規則。

しかし今は、

-

働き方の多様化

-

慢性的な人手不足

-

労働者保護の強化

これらの背景から、従業員が読みやすく納得しやすい規則が求められています。

トップダウンではなく、社長も従業員も同じ目線で話し合える仕組みづくりこそが、離職率の低下や組織の安定につながります。

7. まとめ

-

就業規則は法律で定められた重要書類であり、10人未満の企業でも整備は必須レベル。

-

「ですます調」「やさしい日本語」などの導入は、従業員の理解促進に効果的。

-

法律の観点と運用のしやすさを両立させるには専門家の支援がベスト。

-

わかりやすい就業規則は、トラブル防止と働きやすい職場づくりの両方を実現します。

▶小規模事業者向け就業規則作成サービスはこちら(税込30,000円~)

(導入相談・無料診断を実施中)