NEWS

社内でパワハラ研修を実施する際のポイントを社労士が解説【2026年最新版】

2022/07/25

(最終更新日:2025/08/26)

はじめに|パワハラ研修が「義務」から「戦略」になる時代へ

ここ数年、労働相談で最も多いのが「職場のいじめ・嫌がらせ」に関するものです。

厚生労働省によれば、2024年時点でも年間8万件を超える相談が寄せられ、10年以上にわたって増加傾向が続いています。

また、「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」が2022年に中小企業へ完全適用された今、社内のパワハラ対策は企業の法的義務となりました。

しかし、法令対応だけでなく、レピュテーションリスク(評判リスク)の管理・人材の定着・社内風土の改善という面からも、パワハラ研修の重要性は急速に高まっています。

1. パワハラ研修を実施する5つの目的

パワハラ研修の目的は、単に「ハラスメントをなくすこと」ではありません。2025年現在、企業が研修を導入する背景には以下のような複数の狙いがあります:

-

無自覚な行動を自覚させる

-

職場内の価値観・認識の統一

-

指導とハラスメントの線引きを明確にする

-

トラブル発生時の企業責任軽減

-

企業ブランド(ホワイト企業)の向上

こうした目的を明確に社内で共有することで、受講者の理解度と意識が大きく変わります。

2. パワハラの基礎知識を全員で再確認する

「パワハラ」という言葉が広まった一方で、世代・立場・経験によって認識のズレがあります。

-

若年層:「不快=パワハラ」と誤解しているケース

-

上司層:冗談や指導のつもりでも無自覚にアウト

-

全世代:SNSでの告発や拡散が即座に炎上につながるリスク

こうしたミスコミュニケーションを防ぐには、全員が同じ土俵で「パワハラとは何か」を学ぶことが不可欠です。

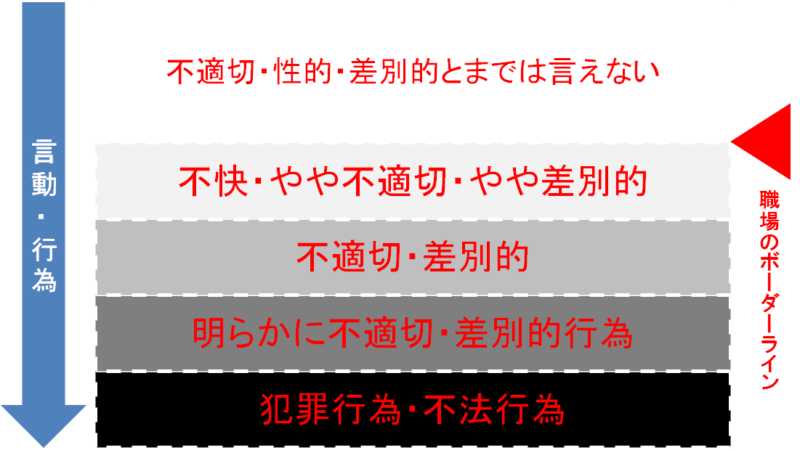

3. パワハラの「グレーゾーン」をどう扱うか?

パワハラは白黒つけにくい、いわば**“グレーゾーンの問題”**です。

よくある誤認識:

-

「一度だけなら大丈夫?」

-

「繰り返さなければセーフ?」

-

「同期ならOK、部下だとNG?」

実際には、一度の発言でも不法行為と判断された裁判例もあり、特に管理職は「グレーはアウト」と認識すべきです。

4. パワハラを指摘されたときの正しい対応

「そんなつもりじゃなかった」では済まされません。

無自覚であっても、相手がどう感じたかが重要です。

-

まずは真摯な謝罪

-

可能であれば書面での謝罪

-

冤罪(誤解)であっても対話は必須

早期対応によって、長期化・外部通報・訴訟リスクを最小化できます。

5. パワハラ行為者になってしまったときの対応手順

パワハラ研修動画のように「突然優しくなる」ことは現実には困難です。

人はすぐには変われませんが、変わるきっかけを得ることは可能です。

対応のポイント:

-

事実関係を整理

-

反省の意思がある場合は謝罪

-

書面による謝罪や示談での解決は、有効な選択肢となります

2025年現在、多くの企業が「処分の減免を条件に示談を進める」ことで、再発防止と問題解決を両立させています。

6. パワハラ事案が発生したときの企業対応

初動が遅れるほど、リスクは拡大します。

対応ステップ(原則1週間以内):

-

関係者からの事実確認

-

内部調査・ヒアリング

-

行為者・被害者のケアと対応

-

社内規定・防止策の見直し

相談窓口の体制・周知状況・報復の有無もチェックされるため、「形だけの制度」は企業責任を免れません。

7. パワハラ研修の実施頻度・記録管理

■ 推奨頻度:

-

全従業員:年1回以上(1〜3時間程度)

-

管理職・相談窓口担当者:昇進時や異動時など定期的に

■ 実施記録:

-

日時・参加者名簿

-

研修資料・実施報告書

-

アンケート結果

**記録は法的トラブル時の「予防線」**になります。

8. 研修の実施方法|4タイプの比較と選び方

| 研修形態 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 社内講師型 | コスト低/自社実情に即す | 講師の信頼性・偏りリスク |

| 外部セミナー参加型 | 標準的知識/手軽 | 内容が画一的/当事者意識が薄い |

| オンライン研修型 | 全国対応/コスト削減 | 双方向性に乏しい/集中力低下 |

| 外部講師派遣型 | 双方向/実践的で効果高 | コスト発生(3〜30万円程度) |

9. パワハラ研修を成功させるための実務ポイント

-

研修の目的を明文化・社内共有する

-

管理職には**「グレー=アウト」マインド**を浸透させる

-

対話・ワークショップ型で当事者意識を持たせる

-

外部講師・第三者視点の導入で客観性を担保

-

定期的な見直しと記録保存を徹底

10. パワハラ研修の一般的な構成(モデル例/所要時間:60〜120分)

| セッション | 内容 | 所要時間(目安) |

|---|---|---|

| 1. オープニング | 研修の目的説明・参加者への注意事項など | 5〜10分 |

| 2. 法的基礎の確認 | パワハラ防止法・企業の義務・法的責任など | 10〜15分 |

| 3. パワハラの定義と6類型 | 実例を交えてパワハラの典型パターンを学ぶ | 15〜20分 |

| 4. グレーゾーンの具体例 | よくある誤解・指導との違い・ケーススタディ | 20〜30分 |

| 5. ロールプレイ・ワーク | グループ討議や場面対応の模擬演習(任意) | 20〜30分 |

| 6. 被害発生時の対応フロー | 被害者対応・相談ルート・記録の残し方など | 10〜15分 |

| 7. アンケート・クロージング | 理解度確認・研修の感想・質疑応答など | 5〜10分 |

※90分〜120分の設定で、実務的かつ参加型の研修にすると効果が高まります。

※録画配信型の場合は、途中にチェックテストや確認クイズを入れるのが有効です。

11. FAQ|よくあるご質問

Q1. 研修はどの部署が担当すべきですか?

A:人事・総務・コンプライアンス部門が主導するのが一般的です。ただし、組織の規模に応じて、外部支援も検討しましょう。

Q2. パート・アルバイトにも研修は必要?

A:はい。雇用形態にかかわらず全従業員が対象です。特に店舗やサービス業ではトラブルになりやすく、研修は重要です。

Q3. 講師を社内で用意するのは避けたほうがいい?

A:講師の信頼性と公平性が担保できれば問題ありません。ただし、当事者性の高い上司が講師になると反発が起きる場合もあります。

Q4. 研修を受けた証明として何を残せばよいですか?

– 実施報告書

– 参加者名簿

– 資料・スライド

– アンケート結果

これらをPDFまたは紙で保管しておくと法的証拠になります。

Q5. トラブルが起きてから研修しても意味がありますか?

A:事後でも再発防止策の一環として有効です。監督官庁や裁判所も「企業が再発防止に努めたか」を重視します。

おわりに|「義務」から「戦略」へ、パワハラ研修の再定義

パワハラ研修は今や義務ではなく、企業の人事戦略・ブランディングの一環です。

職場の安全性と風通しを良くすることは、人材確保・離職率改善にも直結します。

2025年の今、社内で自走できる研修体制の構築が、企業の持続可能な成長につながります。

【2025年版】当事務所のパワハラ研修講師派遣サービス

-

講師派遣型/オンライン型どちらも対応

-

英語・フランス語対応の研修翻訳動画も販売可能

-

ハラスメント相談窓口の外部委託プランあり

-

大阪府警・自治体・民間企業で実績多数(法人200社以上)

▶ パワハラ研修サービスの詳細はこちら

▶ 外部相談窓口サービスについて

いますぐお問い合わせする(☎:06-6306-4864)

社会人向けのコミュニケーション、ハラスメント防止研修に関するご相談・お見積り依頼は下記お問い合わせフォームへ内容をご記入のうえ送信してください。 ※個人情報は、お問い合わせ対応および資料送付の目的にのみ使用いたします。

《関連ページ》