NEWS

中小企業の経営者・人事必見|労働条件通知書と雇用契約書の違い・渡さないリスクと罰則【2026年最新版】

2020/01/29

(最終更新日:2025/08/19)

この記事の結論(まとめ)

✅ 労働条件通知書は交付が「法律上の義務」(労基法15条)

✅ 雇用契約書は義務ではないが、トラブル防止に必須

✅ 渡さないと「30万円以下の罰金・助成金不支給・採用難リスク」あり

事業が軌道に乗り始めると、いよいよ従業員の採用となります。春は目を輝かせた新入社員を迎え入れる準備をおこない、春以外は中途採用者の獲得活動と、皆様の会社では常に新しい従業員を迎え入れるために様々な工夫を凝らしていることと思います。近年は人手不足によって「雇入れ競争」も激しさを増しています。

さて、従業員が入社することになった場合には法律上、従業員と会社の間で雇用契約が成立することになります。多くの会社では「雇用契約書」を用意していますが、規模の小さな中小企業では「雇用契約書」を締結していなかったり、「労働条件通知書」との違いがわからない、または混同しているところも多いようです。

労働条件通知書と雇用契約書の違い

-

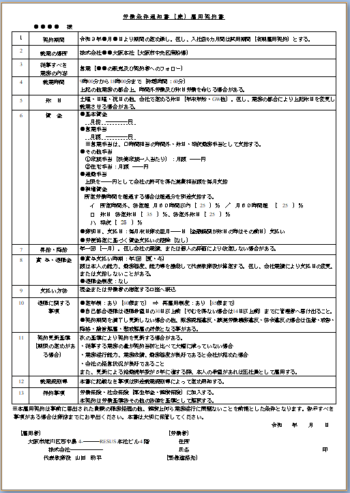

労働条件通知書

労基法第15条に基づき、雇入れ時に労働条件を「書面で明示」する義務があります。FAX・メールなど電子交付も可能。 -

雇用契約書

法律上は必須ではありません。口頭でも雇用契約は成立します。ただし、トラブル防止のため 「労働条件通知書兼雇用契約書」 として作成し、双方署名捺印するのが実務上は安全です。

労働条件通知書で明示すべき項目

絶対的明示事項(必須)

-

契約期間

-

就業場所・業務内容

-

始業・終業時刻、残業の有無

-

休憩・休日・休暇

-

賃金の決定方法・計算・支払時期

-

退職・解雇に関する事項

相対的明示事項(制度がある場合のみ)

-

退職金・賞与の有無

-

食費・作業用品の負担

-

安全衛生・職業訓練・災害補償

-

表彰・制裁・休職

短時間労働者への追加明示

-

昇給・賞与・退職金の有無

-

相談窓口

▶ 法律上「最低限」明示が必要ですが、従業員との信頼関係を守るためにはできる限り書面にしておくことが望ましいです。

渡さないとどうなる?罰則とリスク

-

労働基準法第120条:30万円以下の罰金

-

助成金申請時に必要書類不備で「不支給」

-

「条件が不透明」と判断され 採用難・早期離職の原因 になる

企業が渡さない主な理由

-

そもそも知らない(創業間もない企業に多い)

-

締結するとリスクがあると思っている(不備を指摘されるのを恐れる)

-

作成が面倒で必要性を感じない

-

「家族的経営」だから不要と誤解している

-

助成金制度を知らない(整備すれば助成金対象なのに損している)

▶ 実際には、渡さないことの方がリスク大です。

「助成金を受けたい場合は ➡ 就業規則作成サービスのページをご覧ください」

雇用契約書を整備するメリット

-

トラブル防止(言った言わない問題を防ぐ)

-

採用力向上(安心感で内定辞退率が下がる)

-

助成金の対象要件を満たせる

-

社員の「心理的安全性」を高め、生産性向上につながる

嫌なトラブルを防止するためにも雇用契約書は締結しておくのが無難

言うまでも無く事業活動は従業員たちによって支えられており、従業員に職場のルールを守り納得して働いてもらうためには雇用に関する約束事は欠かせません。また、問題が発覚した場合や言った言わないのトラブルになった場合に雇用契約書が存在しない場合には事業主はかなり弱い立場に立たされ、深刻な状態になることもあります。例えば極論、有期雇用のつもりでも有期雇用を証明できませんし、残業の有無を記載していなければ残業させることはできません。

また、入社予定者に内定通知書としての労働条件通知書と入社日当日の案内などを郵送で送ると、内定辞退率もグッと下がります。

「問題社員対応については ➡ 問題社員に企業が取るべき対策記事 でも解説しています」

まとめ

-

労働条件通知書は交付が義務

-

雇用契約書は任意だが整備必須

-

渡さないと「罰則・助成金不支給・採用難リスク」がある

-

書面を整備することで「安心感・採用力・定着率」が向上する

「結局、渡さないメリットは一つもありません」

おわりに

法律で義務付けられているはずの労働条件の明示は中小企業では実施されていないところも多く、また雇用契約書を締結していない会社はまだまだ多いのが実情です。

雇用契約書類を準備していない事業主様は、是非社労士にご相談ください。また、会社からたった今不当解雇、給与減額、退職勧奨など迫られて雇用契約に悩んでいる従業員の方には、会社との一般的な交渉方法もアドバイスしております。【※事業主の相談料は無料、従業員のご相談は1回5,500円とさせていただきます。】

よくある質問(FAQ)

会社と従業員、立場によってよくある質問は異なります。それぞれの視点から回答します。

【会社向け】

Q1. 雇用契約書がなくても雇用契約は成立しますか?

A. 成立しますが、労働条件通知書を交付していなければ違法です。監督署調査で是正指導を受けるリスクが高まります。

Q2. 雇用契約書と労働条件通知書は別々に必要ですか?

A. 多くの会社では「労働条件通知書兼雇用契約書」として一本化しています。別々に用意する必要はありません。

Q3. 契約社員の更新ルールは必ず書かなければいけませんか?

A. はい。有期雇用の場合は「更新の有無」「更新基準」を明示しなければなりません。書いていないと無期契約とみなされるリスクがあります。

Q4. 渡していない場合、すぐに罰金を科されますか?

A. 即時に罰則を受けることは少ないですが、労基署調査で発覚すると是正勧告+助成金不支給の可能性があります。

Q5. パートやアルバイトも対象ですか?

A. はい。雇用形態にかかわらず、すべての従業員に労働条件通知書を交付する必要があります。

【従業員向け】

Q1. 雇用契約書がなくても雇用契約は成立していますか?

A. はい、労働契約自体は成立します。ただし労働条件通知書を受け取っていない場合、会社が法律違反をしている可能性があります。

Q2. 契約書や通知書をもらっていない場合、どうすればいいですか?

A. まずは会社に「労働条件通知書をください」と申し出ましょう。拒否される場合は労基署や社労士に相談してください。

Q3. 契約社員で更新ルールが曖昧ですが大丈夫ですか?

A. 書面で「更新基準」が明示されていない場合、会社に有利な主張が認められにくく、あなたに有利に働くこともあります。

Q4. 契約内容を言った言わないでもめたらどうなりますか?

A. 書面がない場合、会社側が不利になることが多いです。トラブル時は通知書・契約書の有無が重要な証拠になります。

Q5. アルバイトやパートでも通知書を受け取る権利がありますか?

A. はい。正社員でなくても全員に交付義務があります。受け取っていない場合は必ず確認しましょう。

通知書や契約書の不備は“会社の信用問題”。迷ったら専門家に確認しましょう。

▶「雇用契約書を整備していないけど大丈夫?」

▶「労働条件通知書をどう書けばいいかわからない」

そんなときは、当社にご相談ください。

まずは無料相談(法人のみ)からどうぞ!

※従業員個人のご相談は1回5,500円(税込)。

※当社は弁護士法72条に基づき、裁判や代理交渉は行えません。

いますぐお問い合わせする(☎:06-6306-4864)