NEWS

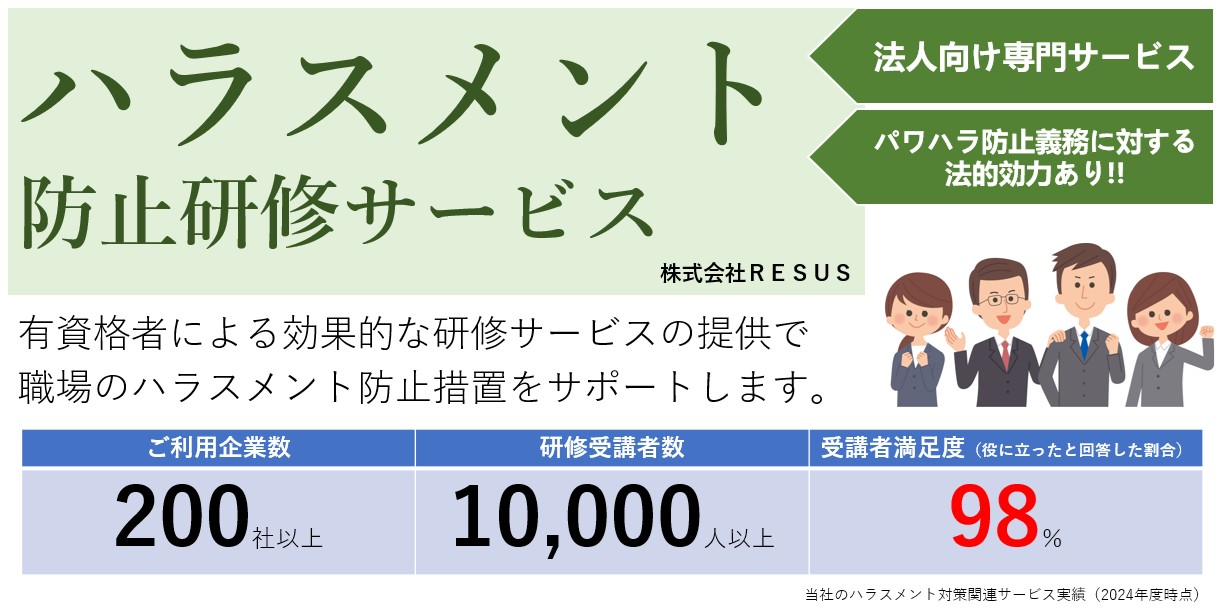

【全国対応・66,000円~】パワハラ・カスハラ防止研修|社労士による講師派遣|管理職・一般職向けコンプライアンス研修

2022/07/15

(最終更新日:2025/10/16)

一般企業から官公庁まで200回以上の登壇実績。

有資格者による人事コンプライアンス研修を全国出張/オンラインで提供。管理職研修にも最適。

✅ この記事のまとめ

-

パワハラ防止措置は全事業主の義務(改正・労働施策総合推進法)。

-

2025/6/11公布の改正法で、カスタマーハラスメント対策が「雇用管理上の措置義務」に。施行は「公布から1年6か月以内の政令日」(一部は2026/4/1)。東京都は2025/4/1に都条例を施行。事業者向けガイド/支援策の整備が進んでいます。

-

外部研修は体制整備の実効性を高め、紛争時にも適切な取組の一要素として評価されやすい。

-

「モラハラ」「逆パワハラ」などグレーゾーン事例への理解と予防が早期導入のカギ。

なぜ今、研修が必要なのか

2022年の改正によりすべての事業主にパワハラ防止措置が義務化。さらに2025/6/11公布の改正法でカスハラ対策の雇用管理上の措置義務が新設されました。施行日は公布から1年6か月以内の政令日(未定)で、一部は2026/4/1に施行予定です。

企業のハラスメント対策は「体制構築」から実務運用・定着フェーズへ。官公庁・大学・病院・民間企業など、規模を問わず実践的コンプライアンス研修のニーズが高まっています。

※▶出典:厚生労働省「労働施策総合推進法等の一部改正について【2025年6月】。

ハラスメント防止研修を実施する『タイミング』

①新入社員の入社時

-

早期定着・離職抑止、線引きの共通理解づくり。

-

誤解による申告・過剰反応も防ぐ基礎教育。

新入社員達は1年後には全員いないかも・・・

➡これってハラスメント?アウトかセーフか判定ラインを知りたい!

②昇格条件として研修(管理職者対象研修)

-

指導・評価場面の適正プロセスを再確認。

-

懲戒や配置転換など人事措置の適法性・説明可能性を強化。

【参考になる裁判例①】海遊館事件(最高裁判所 第三小法廷・平成27年2月26日判決)—セクハラを理由とする出勤停止・降格の有効性を肯定した事例。

関西ケーズデンキ事件(大津地裁・平成30年5月24日判決)—研修・相談窓口等の取組状況が職場環境配慮義務の判断に影響したと解される紹介例。

③事故が起きた場合など

-

全体周知と再発防止の具体策(行動基準・相談導線・初動対応)を浸透。

-

第三者評価に耐える『記録(実施履歴・資料)』を残し、レピュテーション・法的リスクを低減。

➡職場でハラスメントが発生してしまったら?対応方法を解説します!

ハラスメント防止研修を導入するメリット(研修効果)

-

実効性:現場の“グレーゾーン”で無自覚リスクに気づかせる

-

法務・人事の整合:就業規則・懲戒・評価運用と一貫した型を共有

-

組織改善:相談しやすさ、初動速度などKPI化で運用を回す

-

ブランディング:取組の記録が人的資本・ESGの開示文脈にも有利

注意:eラーニングのみで義務を尽くしたと評価されるわけではありません。方針・相談窓口・教育・記録を総合的に運用することが重要です(雇用管理上の措置義務の趣旨)。

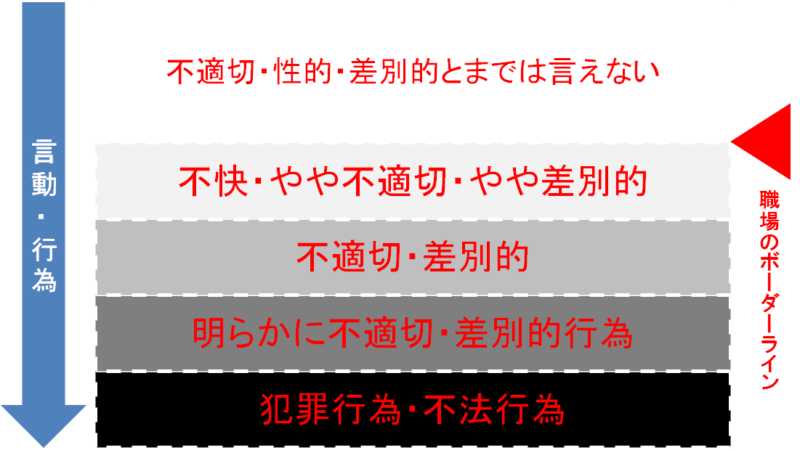

なぜ『無自覚』のまま放置されるのか?

ところがニュース報道のような「対岸の火事」や、無料でダウンロードできる研修資料で紹介されている「アウトすぎる判例」からはなかなか学ぶことはできません。無自覚は、「知らない・気づかない・関心がない」という認識のギャップから生まれることが多く、外部の視点でのフィードバックが有効です。

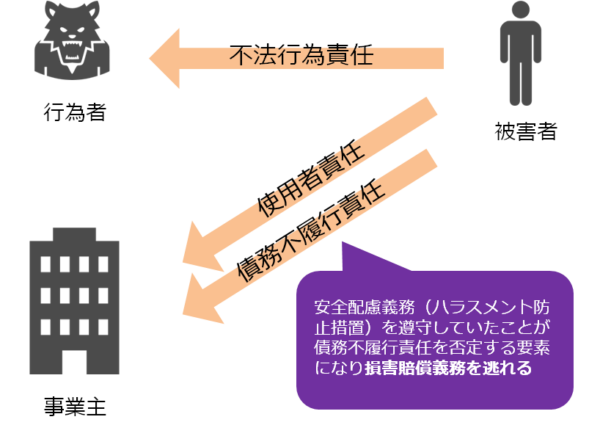

ハラスメント関連法律(「労働施策総合推進法」、「男女雇用機会均等法」、「育児・介護休業法」他)は個人の義務ではなく、「企業の義務」を定めており、防止措置を怠った罰則は企業が受けることが前提です。ハラスメント防止研修を会社主導で実施することは、いわゆる「安全配慮義務(労契法第5条)」を怠っていないことの強力な証明となり、万が一社内で事故が起きた場合に企業が罰則を受けるようなリスクを回避することに直結します。

ハラスメント防止研修は、企業の義務であると同時に、『管理者責任を果たす実践的な“リスク対策”』でもあります。

▶令和4年4月から完全義務化されたパワハラ防止法の基本をおさらい!

人と人が集まる組織である以上、必ず人間関係の軋轢は生まれます。仕事に熱心であればなおさらで、若者との仕事に対する「価値観のギャップ」や「期待する指導方法の違い」、場を和ませるための「(面白くない)冗談が行き過ぎる」こともあり、それらは常にグレーなハラスメント問題の境界内にあります。何が違法で何が合法かを皆知りたがっていますが基準はそれほどクリアではありません。個人として大切なことは、ハラスメント問題はスペクトラム(あいまいな境界)であり常に発生していることを理解し、会社運営として大切なことは、必ず起きうる事故に速やかに対応できるリカバリー体制が準備できているかどうかです。私たちの職場は勝ち負けを決める裁判所ではなく、顧客サービスを提供し続けなければならない会社であり、ハラスメントの本質を理解している組織であれば当然に毎年一回以上の社員研修を実施しています。

\詳しい研修内容を確認したい方へ/

▶ [無料資料請求はこちらから]

法改正と企業の対応

ハラスメント防止研修を行わないとどうなる?

ハラスメント事故が起きると企業がどのようなダメージを受けるかはある程度想像ができている会社がほとんどですが、研修にはコストが掛かり、資金や人材に余裕の無い中小企業では現実問題としてコストを捻出することが難しい会社が多いのも事実です。それは、リスクを理解したうえで「研修を行わないことを選択」していると言えますが、はたして前提条件となるリスクは十分想定した上のことでしょうか。ハラスメント対策が甘い企業はリスクの想定が不十分なところが多く、研修費用は大きな出費とならないための『保険』です。行政処分の他に企業が負うリスクについて再度確認してみましょう。

①従業員の定着率が下がる

事業活動を行う上で従業員は欠かせません。長引いたコロナ禍や物価の高騰に伴って従業員の採用コストもますます高まっておりますが、職場環境の劣化は生産性や離職率と密接な関係があります。事故を起こした場合だけでなく、ハラスメント防止対策に取り組んでいないような「心理的安全性の低い職場」は生産性が低く、また離職率が高いことが想像できます。中小企業の採用コストは正社員1名につき50~80万円と言われています。離職率が高まると採用コストだけでなく教育コストも増加するため、研修の実施による定着率改善はコスト削減に効果があります。近年は労働心理の科学分野も発展しており、奴隷ではピラミッドのような質の高い生産物は作れなかったというのが通説になりました。つまり、いきいきと働く従業員がいてこそ、良い製品・サービスを提供できるのです。不良品やクレームのような生産ラインの歩留まりもモチベーションによって改善されます。モチベーションは人間関係に拠ることは説明不要ですね。「求人広告・採用手続き・入社後教育」の人事関連コストをカットするためには研修は必須です。建設業など人手不足の業界ならハラスメント撲滅は喫緊の最重要課題です。

②訴訟リスクが高まる

従業員が増えるほど、ハラスメント事故が起きる可能性は高まります。先にも述べた通り、事故が起きた時に対策が不十分だった企業は被害者から安全配慮義務違反など使用者責任を問われて訴えられます。在宅勤務やテレワークによるLINEやチャットワークなどアプリケーション上での「リモハラ」も録画・録音の証拠収集が容易なことから、すでに訴訟や多くのトラブルの要因となっています。

そして、その義務違反は企業の規模を問わず、小さい会社なので許されるということはありません。任意でセミナーやeラーニングを受講させたり、社員が社員を教育しているだけでは使用者責任は免れず、しっかりと目的を持った研修を業務時間中に行い、外部講師を招くなど企業主体で定期的・強制的に実施して初めて義務を果たしていると言えます。訴訟となった時には客観的な証拠が必要です。ハラスメント研修の実施履歴を記録しておくことで、会社を相手取ったパワハラ被害者からの訴訟を大きく回避することができます。要するに外部委託の研修を業務時間中に会社全体で強制受講させることが必要です。とはいえ、中小企業などは時間や予算など様々な理由で研修を実施できないこともあるでしょうから個人で受講できる合同セミナーも人気のようです。

【参考になる裁判例②】店長によるパワハラによって自殺した従業員の遺族が起こした訴訟で店長個人の不法行為を認定し損害賠償義務が命じられた一方、会社は定期研修・相談窓口の設置ほか啓蒙活動を行っていたことが評価され会社の安全配慮義務違反を認めることはできないと判断(関西ケーズデンキ事件大津地方裁判所平成30年5月24日判決)

【参考になる裁判例③】セクハラ被害者が上司及び会社を相手取った裁判では方針の明確化、周知・啓発など適切な防止措置を怠っていたとして会社の使用者責任を認容、連帯して損害賠償義務を負うとされた(東京高判平成24年8月29日)

③企業ブランドの悪化

パワハラ防止法によって企業が適切なパワハラ防止措置を講じていない場合は監督官庁による是正指導の対象となり、従わない場合には社名公表できる旨が定められています。厚生労働省は平成27年1月23日付けで指導を強化するよう行政通達を出し、社会問題化するマタハラに対して強い姿勢で臨むことを示しています。そして早速、平成27年9月には妊娠を「契機」に女性労働者を解雇し、是正勧告にも従わなかったマタハラ事案で初めて社名を公表しました。訴訟や行政処分に至らなくともSNSでマタハラ事案が炎上して経営に影響を与えることもあります(「育休復帰2日後、即転勤」SNSで大手化学メーカーカネカ大炎上【日経ビジネスほか】)。

また、2022年6月に施行された改正公益通報者保護法によって、社内で不正行為があった場合、社内に安全な窓口が設置されていない場合には監督官庁や報道機関へ通報することが可能となりました。

もはやハラスメント問題は隠し通せる時代ではなくなり、組織のコンプライアンス違反やパワハラ事件がマスコミに取り上げられるなどすればブランドは地に堕ち、商品の不買や求人募集にも大きな悪影響を与えます(「レピュテーションリスク」と言います)。そして、レピュテーションリスクは企業だけでなく大学や官公庁など、あらゆる組織の課題です。法的には無関係であっても消費者から同一視されるFC加盟店のハラスメント事件も他人事ではありません。近年は三重県のように公共事業の入札にあたってハラスメント防止研修の開催実績を加点評価しているところもあります。

ハラスメント事案が発生し裁判となったとしても、組織として防止措置義務を遵守しておくことによって債務不履行責任を負う事態を回避し、結果的にレピュテーションリスクを小さくすることに繋がります。

ちなみに、消費者庁の調査によると、消費者の85%以上が「実効性の高い内部通報制度を整備している企業の商品やサービスを購入したい」と回答しており、また労働者でも80%以上が同様の企業で働きたいと回答しています。

2019年6月、2人目の育休を取得した男性社員が復職直後に転勤を命じられ、時期の延長や有給取得を交渉しても却下され退職を余儀なくされたことを妻がツイートし炎上しました。この企業はすぐに弁護士を入れた調査委員会を立ち上げ、「対応に問題なかった」と公式見解を公表したことでさらに炎上し、「シャインのネガイはカナエナイ」などキャッチコピーを揶揄したり、就活学生から「辞退する」と書き込みされるなどネット上で激しい批判を浴びました。確かに、法的には問題が無かったのかもしれませんが、ハラスメント問題は『法的な正しさ』で強弁するものではなく、ポリティカル・コレクトネス(社会的な公正さ)的なモラルや、労働者に対するリスペクトを忘れていなかったかどうかも考慮が必要な教訓といえる事案です。

職場で起こるモラハラ問題

精神的な苦痛を与える点ではパワハラと同じですが、モラハラは同僚や友人など職務上の地位に優越差が無い場合にも起こることとして実務上ではさまざまな問題が起きています。

①精神的苦痛を与える発言

「性格が悪い」、「仕事ができない」、「能力が低い」、「頭が悪い」など人格否定のほか、見た目や「変な趣味」などといって趣味嗜好をからかう、悪意やからかいのニュアンスが含まれるあだ名で呼ぶことや陰口、目の前でひそひそ話しているところを見せる、噂話(事実かどうかにかかわらず!)を広げる間接的な批判もモラハラといえます。比較的仲が良い間柄で悪気が無いことも多々あるため問題が潜在化(表に出ない)するやっかいさがあります。友人同士でも嫌な奴なら会わなければ済みますが、職場ではそういうわけにはいきません。

②集団からの切り離し

挨拶しない、メールをそっけなく返す、同期の飲み会やイベントに誘わない、情報共有から除外するなど、相手の居場所をなくす行為。精神性が幼稚な小学生のいじめと同じレベルですが、気遣いによることもあり、また第三者の証明が困難なため、「気にしすぎ」など被害妄想と扱われる陰湿な事案です。

③プライベートの過干渉

家族や恋人の状況を執拗に聞いたり写真を見せろと言う、休日に何度も連絡する、また「何年も恋人がいない」、「○○が趣味」などと吹聴し私生活の話を広めるなど。私的なことに踏み込まれたくない人は多くいますが、言っている本人はコミュニケーションのつもりで若年層から年配者まで年代を問わずに行われる絶妙なモラハラです。「血液型占い」や「●●診断」のような、さも心理学面で科学的根拠がありそうな心的傾向について余興や暇つぶしで社内で行うことも職場内のモラル的には問題となりそうです。一時期よくあたると話題になった「MBTI診断」も自主的に診断する分には問題なさそうですが、職場で実施するのはやめておきましょう。

④仕事の妨害

1人に仕事が集中して残業が常態化する、できないことを無理にやらせる(できる仕事だからと大半を押し付ける)、自分の話を長時間聞かせて仕事に集中させないなど業務の妨害行為があげられます。ところが『本人側の問題(力量不足)』と扱われて問題視されないことがよくあります。

モラハラは法的な概念がなく直ちに法的責任が生じるものではありませんが、職場で継続的に起きる場合は生産性や企業イメージの低下、また被害者が退職や体調不良による療養となった場合は企業は安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求や行為者個人も民法上の不法行為に該当し慰謝料支払いを裁判で命じられることは十分あり得ます。近年は法的根拠のないモラル違反であっても企業内自治のため勇気をもって懲戒処分に踏み込む会社が増えています。

関連記事のご案内

近年は「逆パワハラ(部下から上司へのハラスメント)」も注目され、懲戒処分や解雇をめぐる裁判例が増えています。企業が適切な対応を怠ると損害賠償や労使紛争に発展するケースもあり、パワハラ防止と同様に対策が求められます。

➡逆パワハラの裁判例と企業対応【専門集】アクティス事件・蓬莱の会事件ほか

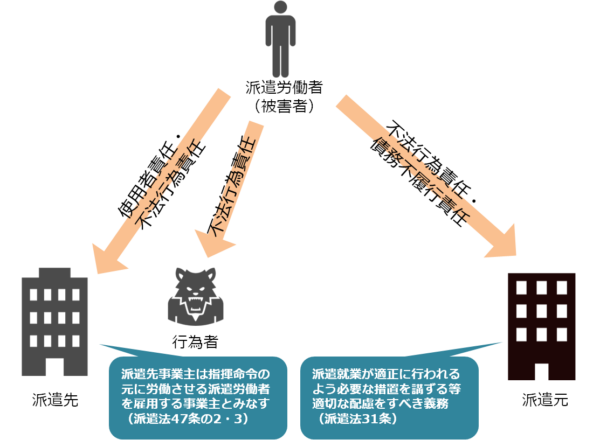

派遣労働者とハラスメントの法律関係

派遣先は、指揮命令下で就労する派遣労働者について職場環境配慮・ハラスメント防止等の適切な措置を講ずる責務があり、派遣元にも配慮義務が課されています。双方の連携による体制整備(方針・相談経路・教育・記録)が不可欠です。派遣元は派遣先の体制を確認し、不十分な場合は改善要請・派遣見合わせ等の判断を行うことが、使用者責任リスクの低減につながります。重層的な請負構造(建設等)でも同旨の配慮が求められます。

【参考になる裁判例④】派遣先社員から暴言を浴びせられたとして派遣先事業者に対して不法行為責任として損害賠償を求めた事案では、派遣先が職場環境維持義務に違反し、苦情に適切に処理すべき義務に違反したことを不法行為と認め、会社に損害賠償(30万円)のほか弁護士費用の支払いを命じた(アークレイファクトリー事件大津地判平成24年10月30日)

【参考になる裁判例⑤】派遣社員が派遣先からセクハラ被害を受けたこと及び発生後の対応について派遣元会社に対して債務不履行等に基づく損害賠償を請求した事案では、派遣元が配慮すべき義務を怠ったとして慰謝料の支払いを命じた(東レエンタープライズ事件京都地判平成24年10月26日)

社内研修を実施すべき企業(高リスク企業の特徴)

パワハラ、セクハラほか職場で起きうる様々なモラルハラスメント問題ですが、それはトップダウン型の強烈な社長やモラハラ上司など個人の問題だけでなく、組織にもその特徴があります。

☑幅広い年齢層の従業員が所属している

☑ハラスメント防止対策が未整備(防止規定、相談窓口、研修)

☑一方の性別に偏った組織(管理職が男性だけ、女性だけ)

☑不寛容な組織(ミス、ノルマ未達、有給取得)

☑社内のコミュニケーションバランスが極端(全くない、又はものすごく多い)

上記の特徴がある事業所は特に高リスクと言えます。そして、高リスクが明らかであるにもかかわらず社内で防止措置を取らなかったことの罪が重くなることは先に述べた通りです。もしも職場が上記にあてはまる場合には研修をおすすめいたします。職場のセクハラに見て見ぬふりを今後も続けていくのか、過去と決別しハラスメントの無い職場づくりに取り組むか、どちらが経営にとって有益かは自明です。すべてに当てはまってしまう会社は、今すぐ対策に取り組まれることをおすすめします。

\詳しい研修内容を確認したい方へ/

▶ [無料資料請求はこちらから]

もの言えぬ上司問題(パワハラ教育の副作用)

ハラスメントと言われることを恐れるあまりに、部下や後輩への指導に委縮してしまう懸念(いわゆる「ハラ・ハラ問題」)はどの組織にもあり、それはハラスメント問題と切り離すことはできません。私たちも意思のある人間であり、ときには羽目を外してしまったり、言い過ぎてしまうこともあります。性格を直せといわれても簡単には直せません。専門家を名乗る者としてふさわしくないかもしれませんが、人事問題の実務を日々扱っている当社としては禁止するばかりでは問題が解決しないことを知っています。

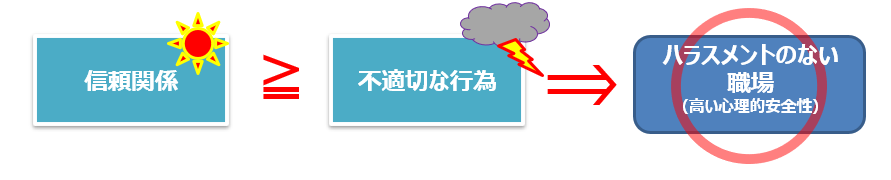

研修では行為のリスクばかりを話さざるをえませんが、しかし本来、ハラスメント問題の全ては人間同士の信頼関係を破壊してしまうほどの行為によって顕在化するものであり、言い方を変えれば互いの根底にリスペクトがあればトラブルになることはありません。事件を発生させる人は行為の無自覚とあわせて、許される立場や信頼関係があると思い込んでいる一面もあります。抽象的になりますが、組織のハラスメント問題は個々人が、まずハラスメント問題を理解して『行為を慎む』か、または『信頼関係を高める(立場をわきまえる)』か、その両方によって解決方向に進みます。自分自身の指導方法に不安や躊躇があり、ハラスメントと言われることが怖いのは誰でも同じです(むしろ自信満々で指導しているほうが危ない)。信頼関係という器から不適切な行為が溢れないように、普段から優しい言葉をかけるなどして互いのリスペクトを高めるよう心がけておけばよいのです。この基本原則さえ分かっていれば恐れることなく思い切って指導することができます。褒めたりねぎらったりする行為はお互いに気持ちが良いもので誰も損しません。上手に自己主張する『アサーティブ・コミュニケーション』や、「他人を褒める」トレーニングを朝礼等で実施している会社もあります。

➡部下の褒め方は難しい?褒め上手になって職場で尊敬されたい!

研修講師を社員に担当させるデメリット

ハラスメント問題は人間関係によって白くも黒くもなる性質があります。研修の講師担当者を社内の管理職者に任せる場合、その管理職が「無自覚者」であればだれも聞く耳を持たないどころか、パワハラ研修自体がハラスメントにもなり、自殺者を生むような「パワハラ研修」がニュースになったこともあります。パワハラ事件を発生させてはいけないと強く思うあまりに厳粛になることもある程度は仕方ないかもしれませんが、受講者が委縮しパワハラ申告を躊躇してしまうようなら逆効果です。また、一般職を講師に担当させるケースもありえますが、話し方や演技力で評価しがちです。研修はその場を楽しむ発表会のような社内レクリエーションではなく、緊張感のない研修は効果も疑わしいと言えます。

そもそもコンプライアンス研修は関係法律の基礎知識が必要となりますし、日程・場所・業務や該当グループから不参加者が無いように調整しなければならず、なかなか骨の折れる業務と言えます。とはいえeラーニングにてビデオ視聴させたことをもって企業の安全配慮義務が認められた例はありません。

研修の準備は学ぶことも多く、また人前で話すことやうまくいった成功体験は自信や経験になるため人材育成面でいえば捨てがたいメリットですが、能力を超えるほどの研修業務を押し付けるのならばそれもまたパワハラです。

パワハラ関連法律改正に伴う社内体制構築が負担となって人事担当者がメンタルを病むというリスクもありますので、毎月の通常業務に無いような特別な研修となると外部専門家に発注するのがベターですが、やはり問題はコストです。

ハラスメント防止研修を依頼する専門家の選び方

パワハラ防止法の施行に伴い、大手から個人事業主まで研修サービス事業者が急増しており、「講師の一括見積りサイト」も林立しています。大手研修会社であれば有名講師による充実した研修内容や研修後のレポート作成、研修内容や研修後のアンケートの実施によって分厚い研修実施レポートを作成してくれます。それらがあれば、パワハラ事故が起こった場合やマスコミにパワハラ事件を取り上げられてしまった時に、会社としてしっかりと対策に取り組んでいたことが内外に主張でき、企業ブランドの毀損は最小限に抑えることができるでしょう。さて、中小企業では大手研修会社に高い費用を支払って研修を実施できる余裕はありません。そもそも高い費用を払って購入する分厚い研修レポートは単なる企業の自己満足、コンサルタントの自己主張で中小企業には全く不必要です。それでは、限られた予算でどのような専門家を選択するのでしょうか。

最近では弁護士事務所でもスポットで研修を実施してくれるところもあり、また当然、私たちのような人事労務を扱う社労士事務所では日常的業務として顧問先の研修を行っているところも多くあります。ビジネスマナーや自己啓発セミナーだけでなく、心理カウンセラーのような、「心理面からのアプローチ」によるメソッドも効果が期待できそうです。

「研修講師に求められるスキルや資格とは」

研修の講師には特に資格を必要とされませんが、パワハラ防止が研修の目的であることは最低限必要です。メディアにたくさん露出しているような著名な講師であれば効果の高い研修となりそうですが、費用も高そうです。弁護士や社労士のような日常的に労務問題を扱っていないような「無資格の講師業者」は実務を知らないので研修に不向きという方もいますし、実際に研修会社から派遣されてきた講師が完全な素人で資料を一方的に読んだだけという話も聞きますが、勉強熱心な無名の講師もたくさんいます。逆に、大手法人の顧問弁護士を招いた研修では、難しい用語でぼそぼそと何を言っているか聞こえず研修満足度が半数を割ったこともありましたので、一度委託する際には実際に担当いただく講師と面談して、フィーリングを確かめてみるしかなさそうです。あまり肩書や資格だけにこだわると研修目的を見失いますので、予算と目的を伝えて、簡単な研修プランだけでも提案していただくのが通常の講師の選び方となります。なお、研修は一度きりではなく一定期間ごとに必要となり継続取引となることが一般的です。つまり、良い講師に出会えることは企業の財産ともなりますので、しっかりと見極めましょう。

しかし職業柄多くのハラスメント研修を拝見してきましたが、誰でもダメだとわかる「明らかな暴言・暴力」や「準強姦まがい」の事案ばかりを取りあげ、こういったことはやめましょうという「べからず」だらけの研修や、中には厚生労働省の研修資料を加工しただけのものだったりと。。。受講者は子供ではなく善悪が判断できる大人ですので、もう少し興味を引くような際どいグレーゾーンのハラスメントや身近なトラブルを取り扱う研修をすればいいのにと当社などは思うのですが、、、

ハラスメント防止研修の費用相場について

事業所訪問や会場集合による直接の対面形式やweb形式(オンライン)、また受講時間も1時間程度から丸一日のものまでそれぞれ異なります。すべての企業に広く当てはまるような一般常識的なものから、役員や事故対策チーム向けの専門的なもの、また依頼内容に合わせて課題を与えるなど個別具体的な『オーダーメイド研修』を行うこともあります。それらは顧問弁護士や顧問社労士がいれば安い価格で受けてくれることがありますし、実情もよくわかっているので質も期待できそうですが、中小企業では顧問先がいないのがほとんどです。社内に適任者がいなく外部に委託することになった場合、大手企業で実施しているような研修会社への委託費用なら一日30万円以上が相場になりますが、従業員100人以下の中小企業であれば、研修に捻出できる予算は10万円から20万円くらいが現実的なようです。

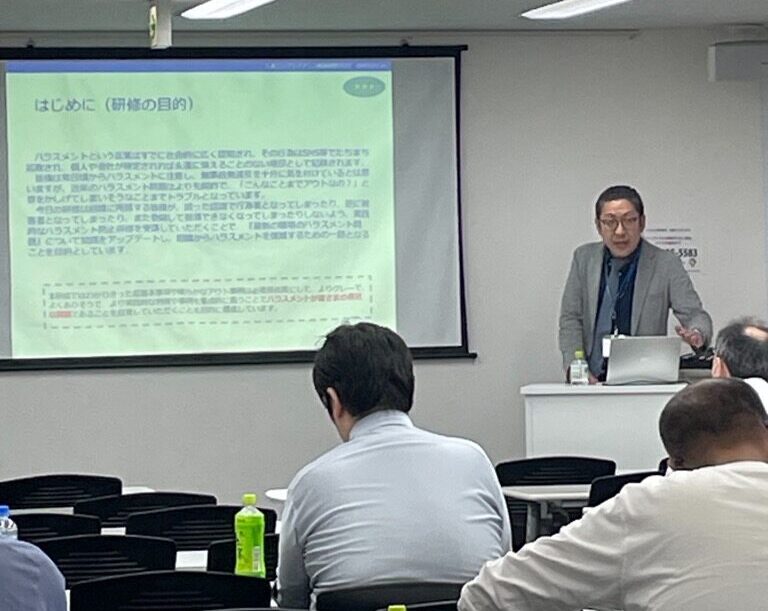

当事務所の講師プロフィール・実績紹介

当社代表は人事コンサルタントとして15年以上のキャリアを活かし、NTTグループなどの大企業から中小企業、大阪府警や明治大学など官公庁から学校法人まで様々な団体のコンプライアンス研修を担当させていただいております。パワハラ研修では令和の最新判例はもちろん、一審二審で判断が分かれた微妙な事例や表に出ない示談で解決となった卑近な事案、難易度は高いが知っておきたいLGBTQ事件などを紹介し、ハラスメントが身近な問題であると気づかせ「無自覚者」を「自覚者」へと導く『本当に効果的な研修』をアップデートし続けています。新入社員や管理職向けなど目的やご予算に応じて編成いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

≪研修・講演実績≫

★人事労務関連研修・セミナーで200回以上の登壇実績、ハラスメント対策専門家として従業員1万名を超える大企業から公立大学まで40団体以上の外部顧問を担当中。

- 大阪府警警察本部 幹部向けハラスメント防止研修講師担当

- 大阪出入国在留管理局 幹部向けハラスメント防止研修講師担当

- 財務省北陸財務局(石川県金沢市) 一般職員向けハラスメント防止研修講師担当

- 学校法人明治大学(東京都千代田区) 職員向けハラスメント防止研修講師担当

- 大阪ケアウィーク’23 カスタマーハラスメント対策専門セミナー登壇

- 熊本県 職員向けカスタマーハラスメント対応研修講師担当

- 大手家具量販店(東京都北区) 人事労務部向けハラスメント対策実務研修講師担当

- 人材派遣会社(大阪府大阪市)主催ハラスメント対策セミナーパネリスト登壇

- 地方支分部局(神奈川県横浜市) 管理職向けハラスメント防止研修講師担当

- 介護福祉事業所(京都府京都市)管理職向けハラスメント防止研修講師担当

- 建設業者(三重県津市)ハラスメント防止研修講師担当

- 社会福祉法人/社会福祉協議会(兵庫県神戸市)管理職者向けハラスメント防止研修講師担当

- 協同組合(北海道札幌市) 管理職者向け人事研修講師担当

- 医療法人/病院(千葉県千葉市) 医師・看護師向けハラスメント防止研修講師担当

- NPO法人(茨城県水戸市) 職員向けハラスメント防止研修講師担当

…ほか全国の法人事業所に出張させていただきました(福岡県/愛知県/静岡県/広島県/沖縄県/宮城県/岡山県/大分県/滋賀県/奈良県/和歌山県/福井県など)

\詳しい研修内容を確認したい方へ/

▶ [無料資料請求はこちらから]

(費用のめやす)

60分から半日のものまでご希望をお聞かせいただければお見積もりいたします。初めてパワハラ研修する団体様から最もご発注の多い【業種・業界別おまかせコース(約90分)】なら66,000円~88,000円(出張費別途)とお考え下さい。ハラスメント(内部通報)外部相談窓口とセット契約なら20%割引。個人的に研修を受けたい方は別ページへ。その他派遣先やFC加盟店、代理店のほか、税理士・弁護士・中小企業診断士・行政書士等他士業事務所の顧問先へ当社研修サービスご案内時の紹介料につきましては別途お問い合わせください。

※オンライン(Zoom)研修可。全国対応可。外国語(英語・フランス語)翻訳による講義動画販売可。交通費・宿泊費は大阪市内は無料、東京都内なら交通費込みの研修費めやすは14万円、名古屋市内、岡山市内なら12万円となります。社内利用限定であれば録画可。受講者数による料金の加算はありません。また、当社会議室利用可能(新大阪駅前・10名~70名まで)、その他会場は企業様でご用意ください。本サービスは当社母体法人の「株式会社RESUS」が運営しておりお支払い時の源泉徴収事務は不要です。

(お任せ研修コースのカリキュラム例【90分~120分】)

【基礎編:30分~】

- ハラスメントの基礎知識

- 判例から学ぶハラスメント

- 言ってはいけないパワハラ発言集

- 職場でのモラハラ問題

- これってパワハラ?受講者参加型ワーク

【実践編:60分~】

- カスタマーハラスメント対策

- 実際にあった実務事例

- ハラスメントはなぜ起こる?

- もしかしたら無自覚者かも!ハラスメント予備軍のセルフチェック

- 令和の言い方に変えてみる(アサーティブ・コミュニケーション)

- 基本的な心構え(加害者・被害者にならないために)

- 知っていますかLGBTQ問題

- ハラスメントが発生してしまったら!懲戒処分は争える?

- こんなことまでアウトなの?当事務所への通報事案集

- ハラスメント事件の慰謝料相場ってどれくらい?

- 外では話せないここだけの話(質疑応答)

- グループワーク(上司や部下への言い方を考えよう)

(研修資料の例)

※当社のハラスメント防止研修は繰り返し視聴できるeラーニング用WEB研修録画の動画販売(日本語版・英語版・フランス語版)も行っております(日本語版55,000円,英語版110,000円,フランス語版220,000円/約50分)。➡外国人スタッフ向け研修サービスはコチラを一読下さい【英語・仏語】

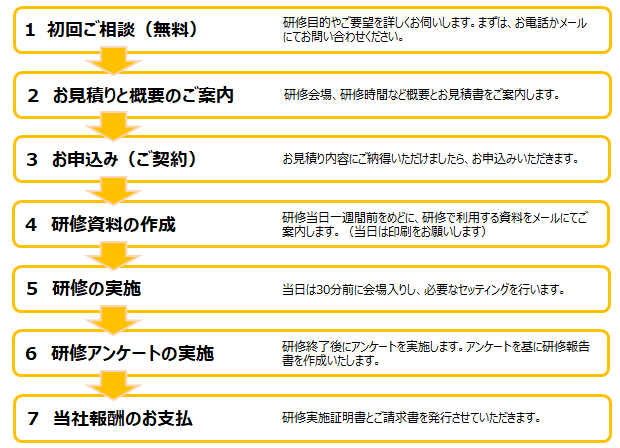

サービスご利用の流れ

おわりに

ハラスメント防止措置が義務化されたとはいえ、中小企業ではまだまだ取組が遅れています。ただ、研修をご依頼いただくようなハラスメント対策に真剣に取り組んでいる会社ほど離職率が低く、ハラスメント対策にほとんど経費を使っていないような軽く考えている会社ほど人手不足で困っています。どちらが先かはわかりませんが、もしも会社が人手不足で悩んでいるならば外部窓口の設置や研修の実施など、ハラスメント対策に真剣に取り組むことを強くお薦めしています。当社も創業時は離職率が高くあわや訴訟ともなりえる「ヒヤリ」の瞬間もあり、長く人手不足に苦しみました。現代の経営でハラスメント対策に取り組むことは間違いなく必要といえます。皆様の会社も従業員を大切にし、企業としての義務に取組み、人的リスクを回避し、高い生産性を目指す好循環に向けてハラスメント防止研修を活用してみてはいかがでしょうか。

よくある質問(Q&A)

Q. どのような内容の研修を実施するのですか?

A. パワハラ、セクハラ、カスハラ、モラハラ、逆ハラなど、職場におけるあらゆるハラスメントの基礎知識と具体的な対応策を実践的に学びます。管理職向け・一般職向け・全社員向けなど研修対象に応じたプログラムをご提供します。

Q. オンラインでの研修にも対応していますか?

A. はい、全国対応でオンライン研修にも完全対応しております。Zoomなどのオンラインツールを活用し、対面と同様の内容を実施可能です。

Q. 講師はどのような方が担当しますか?

A. 労務管理の専門家である社会保険労務士が担当します。官公庁・大手企業など200社以上の研修実績を持つ講師が、法令や判例だけでなく、実際に起きた身近な事例を踏まえてわかりやすく解説します。

Q. ハラスメント研修は義務ですか?

A. 法律上では明確に義務とはされていませんが、2022年の改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、全企業に対しハラスメント防止の措置義務が課されています。適切な研修を実施することは、企業の信頼性維持と法令対応の両面で重要です。

Q. どれくらいの人数から受講できますか?

A. 少人数の部署単位から、全社研修まで柔軟に対応可能です。1回あたりの参加人数に応じた提案をいたしますので、お気軽にご相談ください。

Q. 逆パワハラ(部下から上司へのハラスメント)にも対応できますか?

A. はい。近年は逆パワハラを理由とした解雇・裁判例も増えており、当研修では管理職が被害者となるケースを含めた実務対応も扱います。

Q. 研修費用はどのくらいですか?

A. 1回66,000円(税込)から実施可能です。研修時期や研修時間、ご希望内容によって異なりますので、詳細は資料またはお問い合わせフォームよりご相談ください。

Q. 申込みから実施までの流れを教えてください。

A. お問い合わせいただいた後、担当者より実施時期やご希望内容のヒアリングを行ったうえでお見積りを提示します。ご発注後に資料のご提供と講師調整を行い、当日の研修実施となります。

いますぐお問い合わせする(☎:06-6306-4864)

職場のハラスメント防止対策や研修に関するご相談・お見積り依頼は下記お問い合わせフォームへ内容をご記入のうえ、『送信』ボタンを押して完了してください。 ※個人情報は、お問い合わせ対応および資料送付の目的にのみ使用いたします。

《関連記事》

▶ハラスメント防止・撲滅・再発防止完全パッケージサービス|再発防止計画・外部窓口・研修・調査を一括支援

▶大阪府警察本部にてハラスメント防止研修を担当させていただきました

▶逆パワハラの裁判例と企業対応【専門集】アクティス事件・蓬莱の会事件ほか

▶これってハラスメント?アウトかセーフか判定ラインを知りたい!

▶職場でハラスメントが発生してしまったら?対応方法を解説します!

▶カスタマーハラスメントから従業員を守れ!!安全配慮義務を問われる前に