NEWS

労働基準監督署の臨検監督とは?調査の理由・対象企業・事前対策を社労士が解説

2019/08/29

(最終更新日:2025/08/25)

☑本記事では、労働基準監督署の調査の実態と対策方法を、豊富な事例とともにわかりやすく解説します。

労働基準監督官による調査が強化されています!(2025年最新版)

ここ数年で、労働基準監督署による企業調査は明らかに強化されています。かつて労働行政は予算面でも関心が薄い分野とされていましたが、過労死事件や長時間労働、ブラックバイト、未払い賃金といった労働トラブルが社会問題化したことで、政策の重点分野へと変化しました。

政府は「働き方改革」や「労働条件の適正化」を重要課題に位置づけ、厚生労働省を中心に長時間労働是正、ハラスメント防止、同一労働同一賃金の実現に向けた法整備を進めてきました。行政の現場では、労働基準監督官による「臨検監督(立入調査)」が活発に実施されており、特に違法な長時間労働や賃金不払いに対して厳しい姿勢がとられています。

2023年度には、全国で21,478件の労働基準監督署による監督指導が行われ、是正勧告率は68.3%に達しています(※厚生労働省:2024年7月公表データより)。また、1,300社以上の企業が100万円以上の割増賃金の遡及支払いを実施し、支払い総額は約88億円にのぼりました。製造業・商業・保健衛生業などの業種で違反が目立っており、中小企業も例外ではありません。

厚労省は、いわゆる「過重労働解消キャンペーン」や「重点監督業種リスト」に基づき、月80時間を超える長時間労働が疑われる事業場、または労災が発生した事業所を中心に、予告なしでの臨検を実施しています。

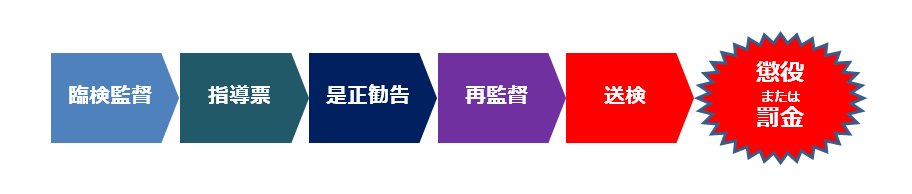

調査の結果、是正指導だけでなく、未払い賃金の支払命令、社名の公表、機械の使用停止命令、さらには書類送検に至るケースも少なくありません。労働基準監督官は、行政指導の権限だけでなく、労働基準法違反について刑事捜査・送検を行う「特別司法警察職員」としての法的権限も有しているため、事業者としては軽視できない存在です。

これまで「うちは小規模だから関係ない」「労基署が来たことがない」という企業も、今や例外ではありません。特に医療・建設・運輸・IT・飲食などの業界は重点監督対象とされており、業種・規模を問わず調査対象になる時代です。

いざ調査が入った際に慌てないためにも、日頃から適正な労務管理体制を整えておくことが重要です。万が一、労務管理が不十分なまま調査を受けた場合は、従業員の離職や行政指導、民事訴訟など多大なダメージを受ける可能性があります。リスクを未然に防ぐためにも、労働基準監督署の調査方針や動向を把握し、万全の備えをしておきましょう。

※出典:厚生労働省|令和5年度 監督指導結果の概要(2024年7月30日)

労働基準監督署の臨検監督の種類

1⃣定期監督

労働行政方針に基づく行政課題に関する事業所に対して定期的に立入調査することを指します。会社と監督官が通じている疑いを払拭するため、臨検監督は『原則として予告無し』で行われます。また、労働保険適用課による【保険料適正調査】、事業主を一斉に集める【集合監督】など、労働基準監督署の定期監督方法は多岐にわたります。監督を拒否することはできませんが、担当者や責任者が不在の場合などは日程を改めることができます。

就業規則や労働条件通知書、健康診断や有給管理簿のほか、疑わしい場合には伝票や日報などを調査されることもあります。

2⃣申告監督

労働者など関係者が違反事実を行政庁へ通報し、行政職権の発動を促す場合等を言います。監督署の裁量によって必要と判断された場合には「出頭通告書(呼出監督)」を事業所に送ったり、また立ち入り調査を実施することになります。近年は『過重労働解消キャンペーン』の一環として通報ダイヤル(過重労働解消相談ダイヤル)を設置し、過労によって労働者が通報できない場合を想定し、家族などの通報も受付されます。

3⃣災害時監督

一定規模以上の労働災害が発生した場合に災害の実態、災害原因の調査や再発防止のための指導を行うものです。

4⃣再監督

過去に改善指導や是正勧告を受けた事業所や会社の対応が悪質であった場合など、問題が把握されている事業所には再度の調査を行い、改善報告書通りに実施されているか再調査されます。(軽微な指導の場合は通知のみで終了と思いがちですが記録されているため改善しておきましょう。)

【事例1】

◆残業をしている労働者がいるにもかかわらず、管理者が労働者全員のタイムカードを終業時刻に合わせて打刻しているとの労働者からの通報をもとに、労基署が立ち入り調査を実施。

◆タイムカードの記録と入退館記録にかい離が認められたことからタイムカード打刻後も作業が行われており、賃金不払残業の疑いが認められたため労働時間の実態調査を行うよう指導。

◆会社は労働時間の実態調査を行ったうえで割増賃金を支払った。

【事例2】

◆割増賃金が月10時間までしか支払われていないとの労働者からの情報をもとに、労基署が立入調査を実施。

◆自己申告(労働時間管理表への手書き)により労働時間を管理していたが、自己申告の上限は最大月10時間となっており、自己申告の記録とPCログ等とのかい離が認められたことから、賃金不払残業の疑いが認められたため、労働時間の実態調査を行うよう指導

◆会社は労働時間の実態調査を行ったうえで割増賃金を支払った。

【事例3】

◆過重労働解消相談ダイヤルに寄せられた違法な長時間労働との労働者の家族からの情報をもとに、労基署が立入調査を実施

◆残業時間を申請し、上司が承認することで労働時間管理を行っていたが、申請の記録と警備システム記録のかい離から、賃金不払残業の疑いが認められたため、労働時間の実態調査を行うよう指導。

◆会社は労働時間の実態調査を行ったうえで割増賃金を支払った。

《主に調査される書類(過去3ヵ月分)》

✅労働者名簿

✅タイムカード・出勤簿

✅賃金台帳

✅協定届(36協定や変形労働時間関係届)

✅就業規則、雇用契約、労働条件通知書

✅健康診断実施記録、年次有給休暇取得記録

労働基準監督官の権限

(労働基準法101条)労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる。

(労働基準法102条)労働基準監督官は、この法律違反の罪において、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

と規定されています。労働基準監督官は労働基準法や労働安全衛生法などの法律違反について、「特別司法警察職員」として裁判所から強制捜査や逮捕の許可を得て捜査を行い、事件を送致する権限のほか、裁判所の許可が無くても事業場に立ち入る権限が与えられています。大手広告代理店の本店・支店へ一斉に捜査を行った『かとく(過重労働撲滅特別対策)』と呼ばれる強制捜査(いわゆる“ガサ入れ”)を実施したのも各都道府県労働局に所属する労働基準監督官によるものです。労働組合の組織率が2割に満たないなか、小規模になるほど労働者の権利が守られておらず、あくまでも調査、指導を行う労使関係の第三者ではありますが、労働基準監督署は労働環境改善に大きな役割を担っています。

監督官は訓練されたプロのため職務遂行に誠実な方が大半ですが、中には非常に不機嫌な方や反則切符(是正勧告書)をチラつかせて無茶な要望をしてくる態度の悪い方がいます。調査への協力は当然ですが言いなりになりすぎないようにし、民事介入があまりにひどい場合は上部機関へ苦情を申し立てる旨伝えるなど毅然とした対応を行い、大切な時間を無駄にしないことが大切です。

労災事故が起こったら

労働安全衛生法では、労働者が休業する労災事故が発生した場合には管轄の労働基準監督署へ『労働者死傷病報告書』の提出が義務付けられており、4日以上休業する場合には「遅滞なく」、3日までの休業の場合には「四半期ごと」に提出しなければなりません。下請け業者が元受け業者から労災報告をしないよう圧力をかけられる事案がニュースで大きく扱われましたが、労災隠しはハイリスクローリターンであり、後日被害者や家族から申告されればほぼ確実に調査の手にかかります。

労働基準監督官のノルマ?

平成19年に定められた国家公務員に対する公共サービス向上を目的とした人事評価制度の導入に伴い、労働基準監督官にも職務評価制度が導入され、『計画件数(訪問件数)』、『送致件数』に個人ノルマが設定されています。一年に10件近くの送検を行っている恐ろしい監督官もいるといわれています。また監督署ごとに業務実施計画が定められ、労働局の承認を得て一年間の事業所単位の評価も設定されています。国の方針に従い監督を注力する業種・業界など、地方労働局によっては公表されているところもあるため、興味があれば自社の業種が重点対象となっているか調べてみるのもよいでしょう。

ブラック企業はマークされている

従業員からの申告や監督官による指導切符を切られた内容や回数は、監督署内のデータベース(労働行政システム)にて共有され、現場でも『常習事業場』として認識されています。温和な監督官の調査にあたって免れていた事業場も、上位職者やベテランの監督官、1年10件送致のツワモノ監督官に変更となればどのような厳しい指導に発展するかは予想できません。今のところよくても、明日はわからないため、改善に取り組むことが精神安定の唯一の薬です。

監督官は多くの事業主から嫌われていますが、事業の適切な運営のため、内部では発見することのできなかったリスクを無料で診断し、アドバイスまでしてくれる専門家でもあるため、長期的にみればありがたいこととも考えることができます。特に人材不足・採用難の続く現代社会の中小企業においては、企業のブランドを毀損することなく、従業員が生き生きと精一杯働ける職場環境となることはメリットしかありません。監督署ににらまれることの無い職場づくりがリスク回避や事業の成長にとっても最も効果が高いといえます。

強制捜査の内容

重大な法違反や既に事故があり、臨検監督や指導に協力しない場合は強制捜査に踏み切られることもありえます。一般的な警察や税務署の調査と同じように帳簿類は当然調査され、法人、代表者、役員の銀行口座確認、入出金先照会のほか、取引先への通知を送ることもあります。こうなってしまえば取引先や金融機関の心象は低下し、中小企業ならば事業が維持できなくなるほどの大きなダメージとなります。マタハラ、セクハラ、パワハラといったハラスメントに関する法律も施行されたことで労働基準監督署が今まで対応できなかった違反まで是正勧告や社名公表が可能となり、また長時間労働対策は国も重点的な施策づくりに取り組んでいます。強制捜査や書類送検に発展するような事態は、必ず回避すべきです。

\今すぐ対策を相談したい/

▶ [無料相談はこちら(初回無料・秘密厳守)]

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 労働基準監督署の調査は突然来るのですか?

A. はい、原則として予告なしで訪問する「臨検監督」が行われます。特に定期監督・申告監督では突然の来訪が一般的です。

Q2. 調査でどのような書類を見られますか?

A. タイムカード、賃金台帳、労働者名簿、36協定届、有休管理簿など、過去3ヶ月分の実態確認が行われます。

Q3. 是正勧告を無視するとどうなりますか?

A. 改善が確認されない場合は再監督・送検対象となる可能性があり、企業名の公表や罰則にもつながります。

Q4. 小規模事業所でも調査されますか?

A. はい。業種・規模にかかわらず調査対象です。とくに医療業、建設業、運輸業などは重点監督対象とされています。

Q5. 社労士に相談すると費用がかかりますか?

A. 当事務所では初回相談無料で対応しております。まずはお気軽にご相談ください。

社会保険労務士による労基署対策の相談・代行サービス

当事務所は労務・年金等社会保険の専門家として行政各所の調査実施に対する事前調査、立会い、同行サービスを行っております。

労働基準監督署は年金事務所と同様に、労働関連法律の周知や遵守指導、危険な業務や機器を扱う事業所に対する問題の指導など、事業が適切に運営されるよう監督する役割を担っているため、労災事故など労働者の身体に危険が及ぶ場合を除き、対応次第で寛大な処置もあり得ます。「安全な事業所の維持」「労働基準関係法令の遵守」「労働者への賃金支払い」について適切に行っていれば指導を受けることはありませんが、そう簡単にはいかないのも経営です。労働基準監督署に『目をつけられた』際には誠実に対応し、重大な違反で処分されないようにしなければなりません。アプローチは違えど、社労士と労働基準監督官の目的は一致する点が多くあるため、監督署の調査に立ち会わせると妥協点や解決が早く、また交渉もうまく進みます。労働基準監督官は客観的な証拠を根拠に指導を実施するため、勧告書の報告期限や是正期日の延長、割増賃金の支払い指導金額の訂正など、専門家に委託することでこちらの言い分を強く交渉することもできます。

既に指導票・是正勧告書などを受け取られた事業主様は至急のご相談をお勧めします。

万が一、監督官によるタイムカード等の調査によって過大な未払い賃金の支払命令がなされた場合は、支払いを行う前に専門家にご相談ください。

社労士による無料相談・調査同行サポート受付中!

【大阪・兵庫・京都 対応】

(新大阪駅から徒歩8分・西中島南方駅から徒歩3分)

いますぐお問い合わせする(☎:06-6306-4864)

下記お問い合わせフォームにご用件をご記入のうえ、『送信』ボタンを押して完了してください。

お問い合わせ内容は守秘義務に基づき厳密に管理します(社労士法第21条)

対応エリア

当事務所の調査対応サービスは、以下の地域に対応しております。

-

大阪府(大阪市・堺市・豊中市・吹田市・茨木市・高槻市など)

-

兵庫県(神戸市・尼崎市・西宮市・伊丹市など)

-

京都府(京都市・長岡京市・向日市など)

※エリア外のお客様には対応できない場合があります。内容によりご相談ください。

《関連記事》

➡求人票と異なる条件で採用したいけど求人詐欺と呼ばれたくない!

➡従業員10人未満の会社向け就業規則類作成セット(助成金対応済)

➡労働条件通知書?雇用契約書?そんなの無いけど何か問題でも?

➡安易な固定残業代制度の導入は要注意(みなし残業代の留意点)

➡給与計算にミスが発覚!残業代の未払いはどう修正すればよいのか

➡助成金が不支給となる会社都合離職者は解雇や退職勧奨だけじゃない

➡管理職を含めた全ての労働時間管理・把握が義務化されています!

➡最低賃金は2019年度も大幅引き上げ!中小企業の取り組む対策は?

➡中小企業はメリット大!業績向上なら「残業削減コンサルティング」

©RESUS社会保険労務士事務所

大阪市淀川区西中島4-3-21NLCセントラルビル504号

(新大阪駅から徒歩8分/西中島南方駅から徒歩3分)